いま食べるものが、未来のからだをつくります。春は新しい生活が始まる人も多い季節、改めて食品添加物について知り、食生活を見直してみようと、日本消費者連盟の原英二さんに食品添加物や食品表示について聞きました。

原 英二| Hara Eiji

日本生協連、パルシステム生協を経て、日本消費者連盟。現在、日本消費者連盟共同代表、遺伝子組み換え食品いらない!キャンペーン共同代表、食品表示問題ネットワーク事務局長。著書『知ってほしい 食品添加物のこと』『どうなっているの?食品表示』『くらしの中の危険~気になるものを総チェック』

食品添加物って必要?安全?

そもそも食品添加物とは

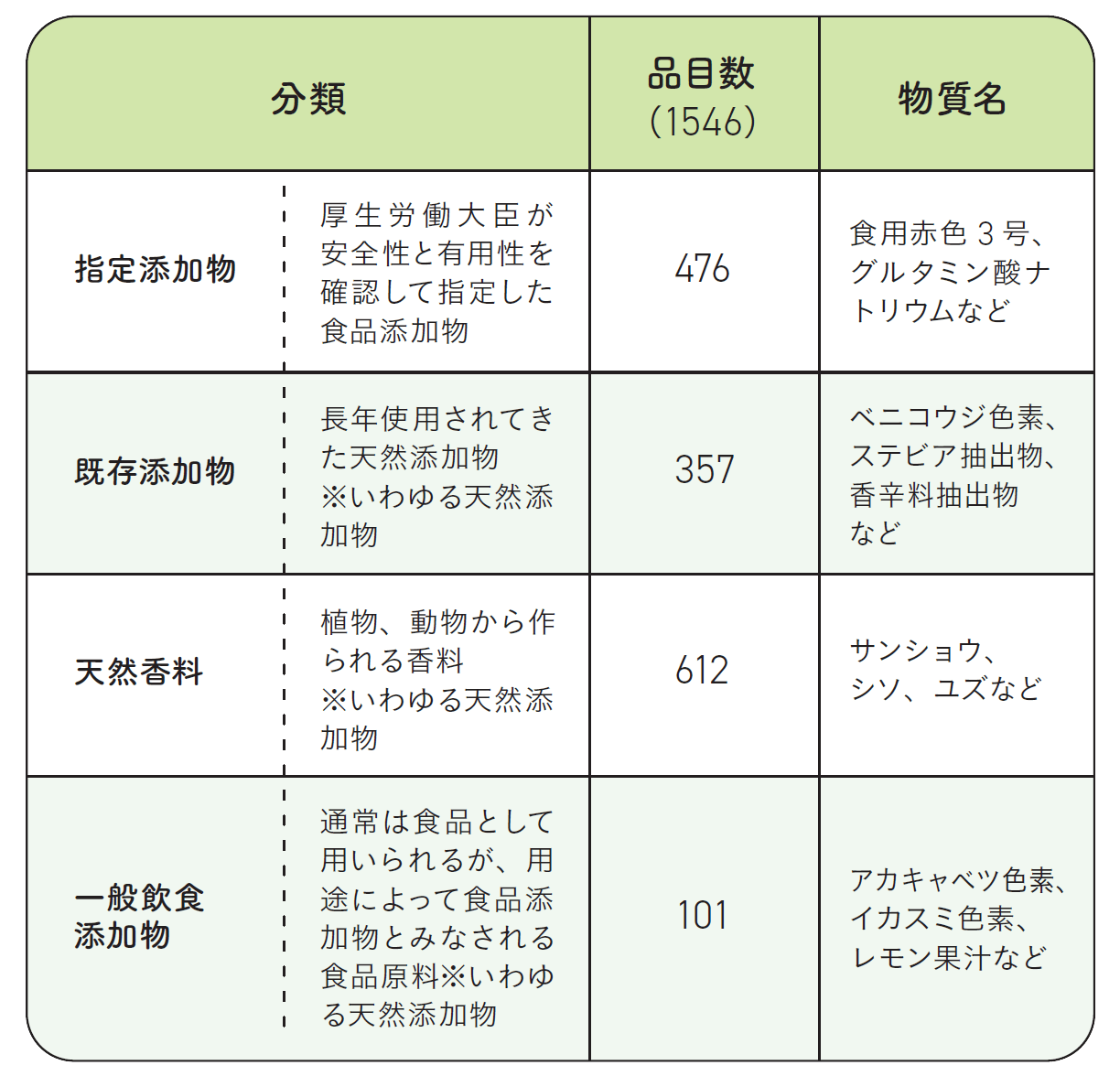

原 食品添加物は、食品の製造や加工・保存の目的で使われるものです。日本では食品衛生法で「指定添加物」「既存添加物」「天然香料」「一般飲食添加物」の4つに分類され、物質や使い方が決められています。

※天然香料と一般飲食物添加物は例示で、これ以外の物質も使用できる

例えば豆腐をつくるとき、一般的には2つの用途で食品添加物が使われます。ひとつは〝凝固剤〟で、使わなければ豆腐はできません。もうひとつは〝消泡剤〟で、使わなくても豆腐はできますが、使ったほうが効率よく製造できます。このように食品添加物は、本当に必要な場合もあれば、味や見た目を良くしたり、効率、コストなど製造者の都合で使われる場合もあります。何が必要その土台となる土地、風土、歴史、文化…そういうものを日本でも描けたらいいなと思っています。

安全係数100分の1とは

原 厚生労働省では、「食品添加物の安全性評価は(中略)動物を用いた毒性試験結果等の科学的なデータに基づき、各食品添加物ごとに、健康への悪影響がないとされる『一日摂取許容量(ADI)』が設定されます」としています。つまり、ADI以下の量なら食べても大丈夫ということですね。では、ADIがどのように設定されているかというと、まずマウスやラットなどを使って、一生食べ続けても影響がでない「無毒性量」を調べ、それに100分の1という安全係数をかけたものをADIとしています。

「無毒性量」のさらに100分の1ならとても安全だと感じるかもしれませんが、私は疑問です。100分の1という安全係数は、まず動物と人という〝種差〟を考慮して10分の1とし、さらに〝個体差〟を考慮して10分の1とする、そのかけ算なのですが、ネズミと人という種の違いが本当に10分の1で収まるでしょうか。マウスとラットで結果が異なることもしばしばあります。動物実験で確認された無毒性量の100分の1なら人に対して安全であるとする科学的な根拠はありません。

ADI(一日摂取許容量)以下でも影響が…

原 2007年に英国で、複数の合成着色料(タール系色素)と合成保存料(安息香酸ナトリウム)の摂取により子どもの注意欠陥・多動性障害の症状が増加するという報告がありました。また、複数の疫学研究では、アスパルテーム、スクラロース、アセスルファムなどの人工甘味料を多く摂る人に糖尿病、脳卒中、心疾患、腎臓病、認知症、がんの増加が認められています。

ここで注目してほしいのは、これらの病気になった人の摂取量はADI以下であるということです。2025年1月には合成着色料である赤色3号について、米国食品医薬品局(FDA)がラットでの発がん性の懸念を理由に使用許可を取り消しました。ADIは目安にはなりますが、絶対的な安全の保証になるものではないというのが私の考えです。

増え続ける食品添加物

原 いま食品添加物は非常な勢いで増え続けています。戦後60品目ほどだった指定添加物は、効率が重視されるようになった高度経済成長期に約350品目に増えました。その後は多少の増減はあっても350品目前後でしたが、2000年代になって新たに100品目以上が登録されています。1990年代以降、アメリカからの要求で市場解放するのと並行して食品添加物が追加指定され、残留農薬の規制緩和や遺伝子組み換え表示の規制なども進んでいます。いま私たちがどう対応するのかが問われていると思います。

食品表示について知ろう

食品表示は消費者の権利

原 どういう商品なのかを知る入り口が食品表示で、表示は消費者の権利なのです。1962年、アメリカのケネディ大統領は特別教書演説で、「消費者には『安全である権利』『知る権利』『選ぶ権利』『意見が反映される権利』がある」と述べました。そこで謳われた消費者の権利はのちに広がり、日本の消費者基本法などにも盛り込まれています。

「一括名」「類別名」表示の問題点

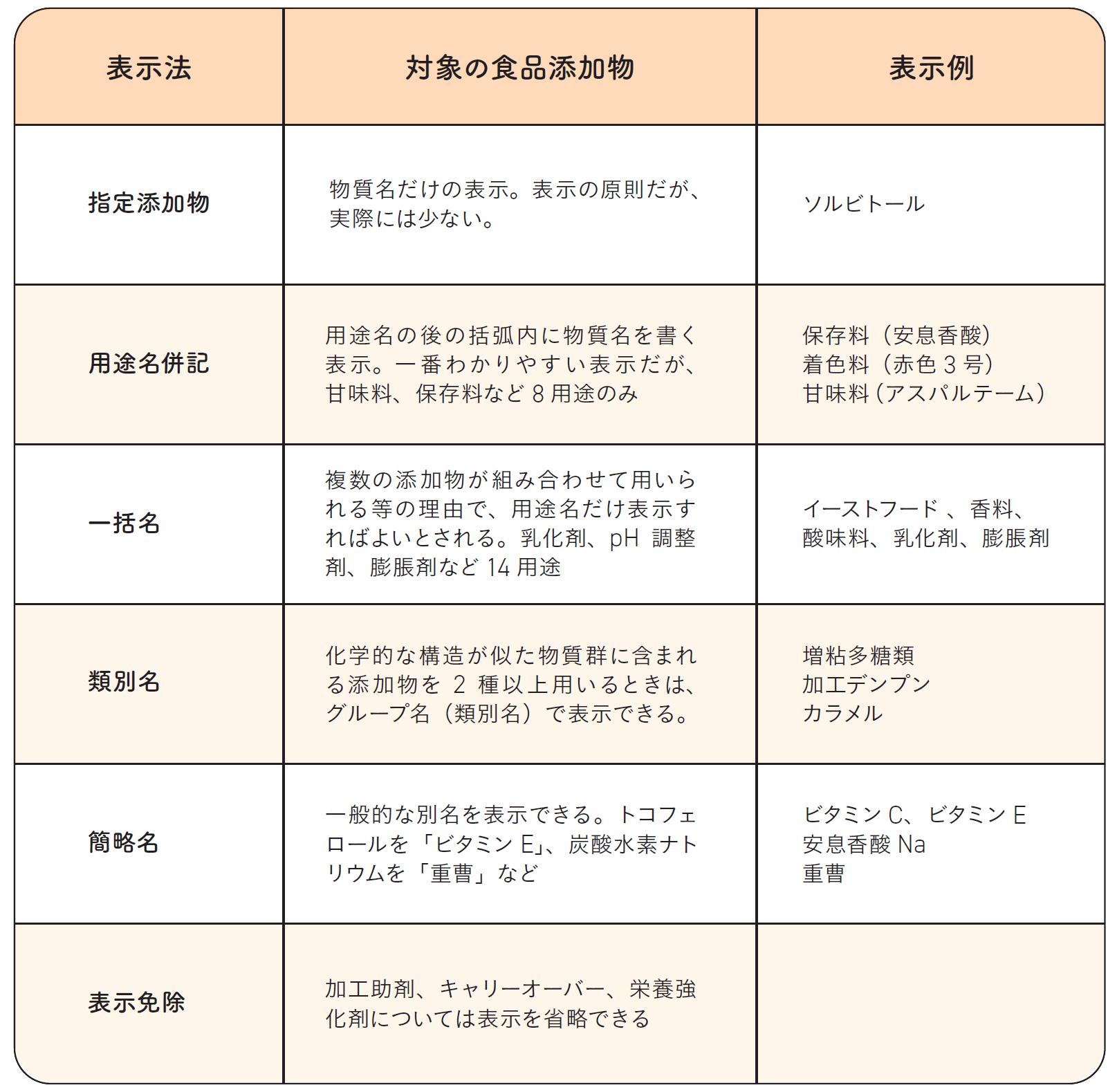

原 2015年に食品表示法が施行され、食品添加物、アレルゲン、消費・賞味期限などの食品表示が一元管理されるようになりました。ただし、食品表示を見ても何が入っているか分からないケースもあります。食品添加物は原則的にそれぞれの「物質名」で表示することになっていますが、「一括名」や「類別名」などの表示も認められています。

「一括名」とは、複数の食品添加物が組み合わせて用いられるなどの理由で、用途名だけを表示すればよいとされるもので、乳化剤、pH調整剤、膨脹剤などがそれにあたります。「類別名」とは、化学的な構造が似た食品添加物を2種類以上用いるときには、増粘多糖類、加工デンプン、カラメルなどのようにグループ名(類別名)で表示できるというものです。

しかし、例えば〝膨張剤〟に含まれる物質は41物質あり、そのなかにはミョウバン(硫酸アルミニウムカリウム、硫酸アルミニウムアンモニウム)もあります。ミョウバンは神経毒性がありアルツハイマー病の危険因子とされるアルミニウムの摂取源となっています。同じく、〝増粘多糖類〟には発がん性のおそれのあるカラギナン、〝カラメル〟には発がん性のおそれのあるカラメルⅡ・Ⅲ・Ⅳが含まれるなど、「一括名」や「類別名」の表示では、消費者が心配な物質を避けることはできません。

遺伝子組み換え表示について知ろう

遺伝子組み換え食品の安全性審査

原 遺伝子組み換えは、作物の遺伝子に他の生物の遺伝子を挿入する技術です。ただ遺伝子を組み込んだだけでは働かないので、選別をするための「抗生物質耐性遺伝子」や挿入遺伝子を働かせる「プロモーター遺伝子」も一緒に組み込みます。この技術はけっこう乱暴な組み込み方をするので、周囲の遺伝子が傷ついたり壊れたりすることもあり、想定外の影響が起こる可能性があることが最大の懸念点です。

遺伝子組み換え作物の安全性審査では、挿入遺伝子がつくるタンパク質の消化性やアレルギー性、また既知の主要成分の変化など、限られた範囲の審査しか行われず、未知の成分や影響は全くチェックができません。また動物実験が行われず、安全性審査としては極めて不十分といわざるを得ません。

規制も表示もされないゲノム編集食品

原 ゲノム編集も遺伝子操作の一種ですが、こちらは外部から遺伝子を組み込むのではなく、作物の遺伝子の一部を壊す技術です。狙った遺伝子をピンポイントで破壊できるので遺伝子組み換えより効率よく遺伝子を操作できとされていますが、実際には狙った遺伝子以外の部分を壊してしまう問題(オフターゲット)や、世代を超えた影響(エピジェネティックな変異)などたくさんの懸念があります。ゲノム編集食品に関しては、動物実験も安全性審査も環境影響審査もなく、さらに食品表示の義務もありません。

遺伝子組み換え表示の抜け穴

原 日本の遺伝子組み換え表示は2001年、世界に先駆けて実現しましたが、表示義務の対象が限定的であるなど問題の多い制度となっています。例えば、遺伝子組み換え大豆を使って加工食品をつくった場合、豆腐や豆乳、みそなどには表示義務がありますが、醤油や大豆油にはありません。また、遺伝子組換え大豆が主な原材料(※)でない場合も表示義務はありません。

(※)原材料の重量が上位3位までかつ 5%以上

「遺伝子組み換えでない」という表示ができない

原 2023年4月からは、これまで混入率が5%以下であれば可能だった「遺伝子組み換えでない」という任意表示が※、検出限界(0・01~0・1%)以下でなければできなくなりました。それによって「遺伝子組み換えでない」という表示は実質的に不可能となり(※)、代わりに「分別生産流通管理済み」などの消費者にとって分かりにくい表示に取り替わってしまいました。

※実際には概ね1 %以下の混入になっています。

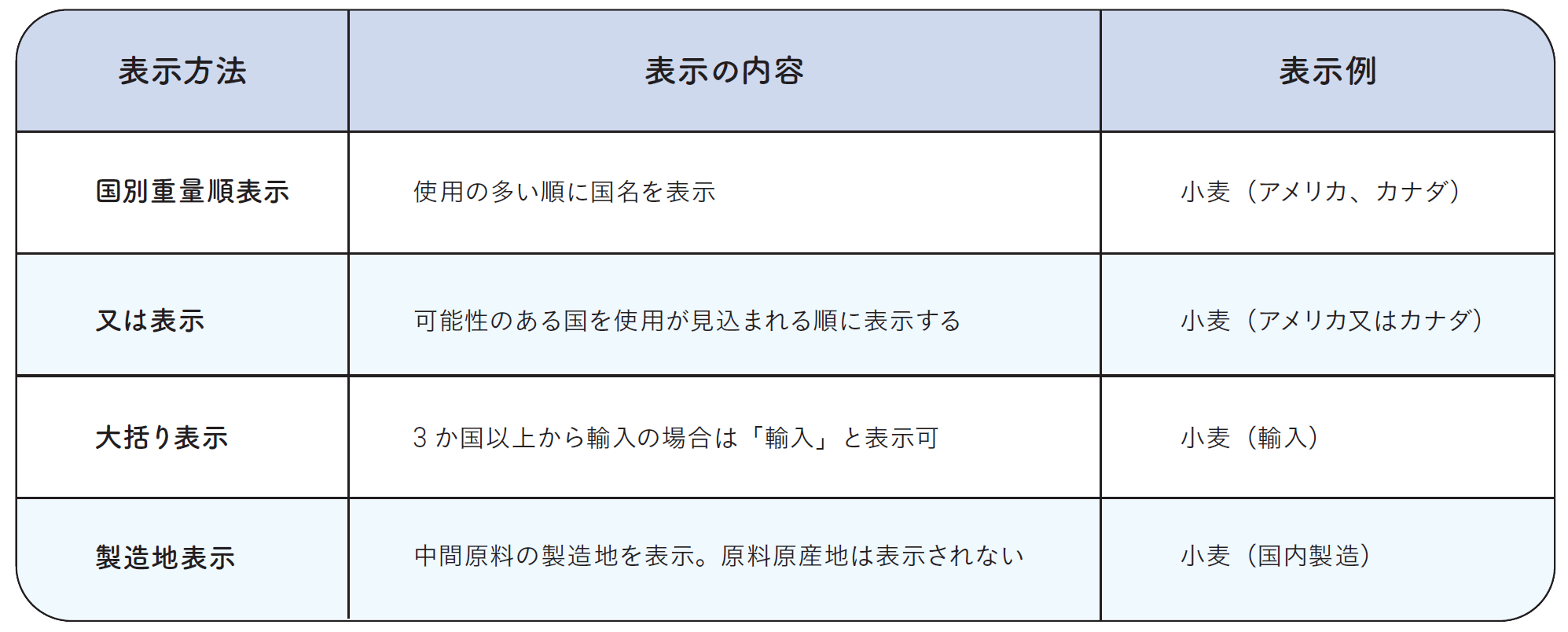

「国内製造」「原料原産地」表示の分かりにくさ

原 「原料原産地表示」は、2016年にすべての加工食品(輸入食品を除く)が対象になりましたが、表示の対象は使用量が一番多い原料だけです。例えば使用量一位の原料が小麦の場合、原則として使用量の多い順に国名を表示するので〝小麦(アメリカ、カナダ)〟と表記されます。しかし、3か国以上から輸入する場合は 〝小麦(輸入)〟と表示する「大括り表示」が認められています。また、加工原料の場合は「製造地表示」が認められ「中間原料製造地」を表示できるので、例えば、輸入小麦を国内で製粉した場合は〝小麦粉(国内製造)〟のように原料の原産地は表示しなくてもよいことになりました。これでは表示義務の意味がありません。「国内製造」表示は国産原料との誤解を招いており大問題です。

生協の役割

情報を提供し、消費者の権利を守る

原 食品表示を見ても中身が分からない現状では、信頼できる事業者や生協で買い物をすることが、消費者にとっていちばん確実な方法でしょう。食品表示は「知って選ぶ」権利に直結するもので、消費者の権利を守ることこそが生協の役割だと思います。そして、事業者にとっては、どういう商品をつくっているのかを消費者に伝える手段でもあります。

生協として、食品添加物の少ないもの、農薬を使っていないもの、遺伝子組み換えでないものなど、組合員が欲しい商品を提供し、そして、欲しい商品が世の中になければメーカーにかけあってつくってもらうなど、消費者個人では難しいことを組織として可能にするのが生協の存在価値です。玄関先まで運んでくれる便利な宅配というのではなく、食の安全にこだわった商品を取り扱い、組合員が学べるように情報提供もしている生協は貴重です。

同時に、食品表示を改善していく運動も必要です。コープ自然派もメンバーになっている「食品表示問題ネットワーク」では、遺伝子組み換え表示や原料原産地表示、食品添加物の無添加・不使用表示などの改善に取り組んでいます。食品を「選ぶ」ためには、きちんと表示されていることが前提です。消費者の権利が保証されるよう、一緒に消費者行政に働きかけていきましょう。

Table Vol.512(2025年4月)