「香り」には花やアロマなど良いイメージがありますが、その香りが健康や環境に悪影響を及ぼしてしまう「香害」が問題となっています。日本消費者連盟の平賀典子さんに、香りの化学物質としての問題点について聞きました。

平賀 典子 | HIRAGA Noriko

日本消費者連盟 洗剤部会、香害をなくす連絡会などで活動。2022年から新潟大学非常勤講師、香害をなくす議員の会世話人。

香りで体調不良に

──香害とはどういうものでしょうか。

平賀 「香り」による「害」が「香害」です。香りといっても柔軟剤、消臭除菌スプレー、制汗剤、芳香剤、合成洗剤などの強い香りを伴う製品を指し、体臭は含まれません。香りは化学物質なんです。好き嫌いで語られることが多いのですが、香害は健康被害や病気に関わる問題で、頭痛やめまい、目や喉の痛み、咳、吐き気など様々な症状を引き起こします。香りによって化学物質過敏症という病気を発症して重症化してしまう恐れがあり、香水や柔軟剤の香りが原因で発症した方も多くいます。香りが苦手な人だけではなく、強い香りを大量に浴びたりすると誰でも、ある日突然起こりうることです。

──いつ発症するかわからないのですね。

平賀 香水や柔軟剤など強い香りの製品がきっかけになることが多いのですが、最近増えているのは消臭・抗菌製品による被害です。香害というと香りだけの問題に思うかもしれませんが、「作用が長く続く日用品による化学物質の害」というのが実態に近いと思います。

人間だけではなく、小さな動物への影響も報告されています。アロマディフューザーで小鳥が死んでしまったり、柔軟剤を使用していたら猫の肝機能が低下したり、除菌消臭剤のスプレーで犬が呼吸困難を起こした例もあります。

──いつ頃から問題になってきたのでしょうか。

平賀 2008年ごろ、香りの強いダウニーという海外の柔軟剤が日本で話題になり、各社一斉に香料を多用した製品をつくり始めました。「香水よりも香り長続き」「12週間香りが続く」といったテレビCMが大量に流され、汗のにおいを過剰に不快なものとして恐怖心をあおるような風潮が強まったように思います。2017年に日本消費者連盟が実施した「香害110番」という電話相談では、電話が鳴り止まないほど多くの相談が寄せられ、この頃から香害問題が広く知られるようになっていきました。

危険な香料成分

──香料の成分は何でしょうか。

平賀 香料は石油からつくられる複合化学物質です。3000種類を超す原料から数種〜数百種を混ぜ合わせ、有機溶剤を添加してつくられています。天然の香料とは違い、安価に製造できるためどんどん普及し、合成香料の生産量はダウニーがアメリカから日本に入ってきた2008年頃に比べると、全体で約2倍、輸入量は約3倍に増えています。

──どのような危険性があるのでしょうか。

平賀 アメリカの消費者団体が、香料やその調合などに使う化学物質の原料を調べてみたところ、約3000種類のうち半数の1532種に毒性や危険性が見つかったというデータがあります。例えば、合成ムスクは難分解性が問題で、体内では母乳や脂肪組織に蓄積しやすく、胎児にも移行することがわかっています。20年前に使われた環境中の合成ムスクが未だに検出されるほどです。クマリンという桜のような香りの香料は発がん性がありますし、リリアールというスズランのような香りの香料は内分泌かく乱作用があり、EUでは2022年に化粧品への使用が禁止されました。どれも日本では柔軟剤によく使われている香料です。

──香料などの成分表示はカタカナばかりでよく分かりません。

平賀 香料の表示も分かりにくい上に、添加剤の問題もあります。フタル酸エステルは、プラスチックを柔らかくするために使われる可塑剤として有名ですが、香料にも、溶剤や、香りがすぐに揮発してしまわないための香料保留剤として添加されています。ごく微量でもホルモンに影響し、生殖能力の低下やADHD(注意欠如・多動症)への関連も指摘される成分です。子どもの玩具には使用が規制されていますが、プラスチックや香料には全く規制がないまま使われています。

香りが長続きする秘密

──どのように香りを長続きさせているのでしょう。

平賀 香料や消臭成分をマイクロカプセルというプラスチックでできたカプセルに入れ、刺激を与えると外に出てくるという仕組みです。中身の香料だけではなく、外側のプラスチックからも化学物質が出る可能性が問題となっています。プラスチック素材にウレタン樹脂を使った場合は、イソシアネートというトルエン(※1)の1万倍も毒性が強い化学物質が出る可能性があり、最近の柔軟剤によく使われているメラミン樹脂では、ホルムアルデヒド(※2)が出る可能性があります。

──知らない間に吸い込んでしまいますね。

平賀 カプセルは目に見えないほど小さくて、花粉や黄砂、PM2.5 などと同じくらいです。このくらい小さいと肺の奥の肺胞にまで入り込んでしまったり、さらに小さいものは血管内に入って血流に乗って全身に運ばれてしまうかもしれません。このような香りのカプセルが「キャップ1杯に1億個」とメーカーでは宣伝しています。

──環境への影響も心配です。

平賀 キャップ1杯1億個のカプセルが入った製品を使って洗濯した場合、2割は繊維に付着し、7~8割は排水から下水に流されます。下水処理場では微生物が分解するのですが、マイクロカプセルはプラスチックなので分解できません。家庭や事業所からの下水と雨水が同じ水道管に集まる合流式下水道の場合は、大雨の際はマイクロカプセルもそのまま川や海に流れてしまいます。

マイクロカプセルの大半は下水汚泥として沈殿するわけですが、実は、政府がこの下水汚泥を堆肥に再利用する取り組みを進めています。そうなると「香料カプセルが弾ける野菜」を食べることになるのではないかと懸念してしまいます。環境中に放出されると回収は一切不可能。だからこそ、排出しないための規制が必要なのですが、そういう動きにはまだなっていません。

重症化すると化学物質過敏症に

──化学物質過敏症とはどういう病気ですか。

平賀 化学物質過敏症とは、一度に多量の化学物質を取り込んだり、少量でも長期にわたって取り込み続けることによって発症します。発症してしまうと、わずかな化学物質にも反応して全身に様々な症状が現れる病気です。日本では2009年に病名登録され、中毒に分類されます。完治するのは難しくて、原因物質を遠ざけるなどの対処療法で対応するしかないのが現状。発症に至る詳細はまだ分かっていませんが、中枢性感作症候群(※3)のひとつと考えられています。

──完治が難しいとは恐ろしいです。

平賀 人が摂取する物質の83%は空気で、食べもの7%、飲みもの8%に比べ、空気の方が断然多いんです。食べものの農薬や添加物などを気にしている人は多いかもしれませんが、空気ももっと気にする必要があると思っています。

──患者はどのくらいいるのでしょうか。

平賀 診断を受けた患者は約120万人で、人口の約1%です。患者の4分の3は女性だといわれています。さらに、診断は受けていないけれど、もしかしたらそうではないかという潜在患者が約1千万人いると推計されています。

頭痛や吐き気だけではなく、非常に多岐にわたる症状が出ます。特に、脳に作用するのが特徴で、中枢神経症状や自律神経症状などが出ることがあります。外に出られなくなり職を失ったり、子どもの場合は学校に行けなくなったり、重症になると寝たきりになってしまう場合もあります。

洗ってもとれない香り

──自分は使わなくても、香りが移るという問題もありますね。

平賀 以前、病院のシーツに使われていた柔軟剤の香りが洋服に移ってしまい、何回洗濯しても取れなかったという経験があります。メーカーにどうしたら落とせるのかを問い合わせたところ、「とにかく洗濯を繰り返して、それでも落ちなかったらクリーニング店に相談してください」と言われてしまいました。自社製品の洗剤でも柔軟剤の香りを落とせないというのは矛盾ではないでしょうか。

──強い香りを使っている人は平気なのでしょうか。

平賀 嗅覚疲労という現象が起きて、使っている人は香りが強いことに気づかないんです。嗅覚疲労は嗅覚順応ともいいますが、鼻は、ある匂いを嗅ぎ続けていると慣れてしまって感じにくくなる性質があります。例えば、ニンニクの入った餃子やタバコなどもそうですね。今これだけ香りの問題がエスカレートしているのは、嗅覚、鼻という生存に関わる器官が脅かされているともいえますね。

化学物質を減らすために

──加害者にならないよう気をつけなくてはいけません。

平賀 まずは、合成洗剤ではなく石けんを使うことが大切だと思います。合成洗剤と石けんの見分け方は、粉や固形の石けんには「脂肪酸ナトリウム」、液体石けんには「脂肪酸カリウム」と書いてあり、合成洗剤は化学合成でつくられた合成界面活性剤成分が並びます。

その大きな違いは原料で、石けんは牛脂、米ぬか油、パーム油、ヤシ油などの動植物が原料です。5000年ぐらい前、肉から滴り落ちた脂が灰の中に落ちて固まったものが石けんの始まりといわれ、安全性も5000年の歴史が証明してくれています。

合成洗剤は主に石油が原料で、高温高圧をかけて化学変化させ、分解されにくい構造になっています。戦争で油脂が不足したため石油を原料として開発され、歴史はまだ100年ほどです。たとえ原料に植物を使っていたとしても、分解されにくい合成洗剤の構造は同じです。

──安全性も違うのでしょうか。

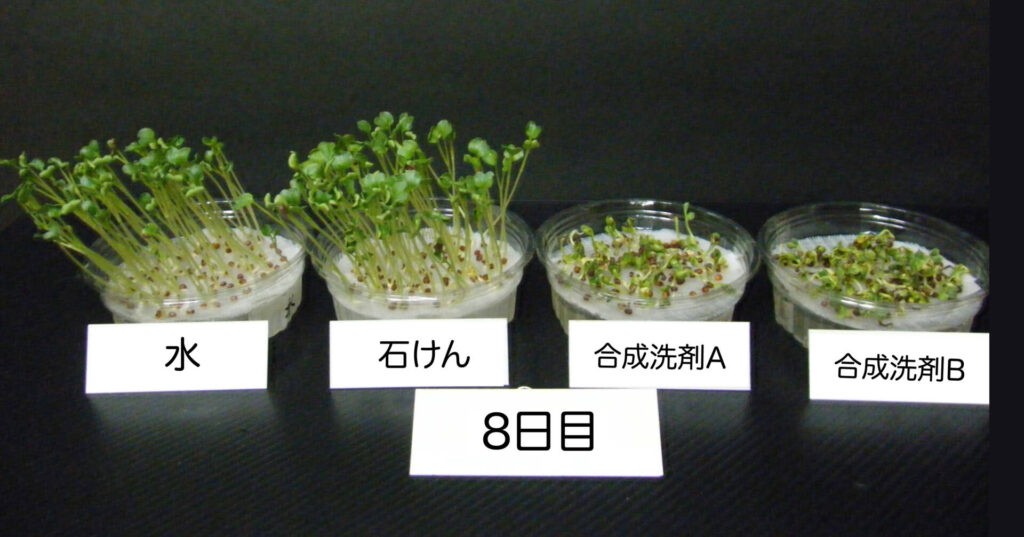

平賀 かいわれ大根の実験を見たことがあるでしょうか。水と液体石けんと合成洗剤、それぞれでかいわれ大根を育てると、水と石けんではすくすくと伸びますが、合成洗剤の場合は芽が枯れてしまいます。また、魚のアジを使った実験もあります。水槽に合成洗剤と石けんを水の1万分の1の比率で入れると、合成洗剤を入れた方は3分経つと魚が死んでしまいますが、石けんの方は石けん成分をパクパク食べて元気に泳いでいます。

──柔軟剤は必要でしょうか。

平賀 石けんで洗濯をすれば、非常に汚れ落ちが良く、ふんわりと仕上がるので柔軟剤はいりません。合成洗剤で洗うとタオルや洋服がごわごわするので柔軟剤を使った方がいいと思っている人が多いかもしれませんが、実は、柔軟剤は陽イオン界面活性剤のため皮膚刺激が強く、皮膚科ではアトピー性皮膚炎の人は使わないように指導しているそうです。石けんは肌に優しくて肌荒れせず、生分解性が良く環境も汚さないので、まだ使っていない方はぜひ使っていただきたいです。

石けんや無香料の選択を

──香害に対して、生協で取り組めることはあるでしょうか。

平賀 生協の宅配を利用している人には化学物質過敏症の人もいるでしょうし、その人にとって命綱というか、最後の砦のような存在ですよね。商品に香りがつかないようにフレグランスフリーに取り組んでもらいたいのはもちろんですが、通い箱にも香りがつきやすいので、組合員全員の協力が必要です。

コープ自然派のホームページを見ると、「コープ自然派は石けん派。肌にも環境にも、やさしい暮らしを提案しています」と書いてあります。せっかくこういった良いもの扱っているのですから、組合員の方にもっと使ってもらえるといいですね。私たち一人ひとりが「洗濯は選択」だと考えて、石けんや無香料を選ぶことが大切だと思います。

(※1)トルエン:塗料や接着剤などに広く利用される有機溶剤、毒物及び劇物取締法で劇物に指定

(※2)ホルムアルデヒド:合成樹脂の製造原料、消毒剤、防腐剤などに用いられ、シックハウス症候群の原因となる代表的な化学物質

(※3)中枢性感作症候群:繰り返し刺激を受けることで、脳や脊髄(中枢神経系)が過敏

Table Vol.515(2025年7月)