ICEBA(アイセバ/生物の多様性を育む農業国際会議)は、生物多様性を基盤とした地域循環型農業技術の確立と、国内外への普及を目指す国際会議です。2025年7月12日・13日には、7回目となるICEBA7が徳島県小松島市で開催されました。

7月12日には、「子どもたちの食の未来」をテーマに、生物多様性を切り口として、食育や学校給食などさまざまな視点から語るトークセッションが行われました。

ごはん粒子ちゃんの冒険から

「どうしてご飯を残しちゃいけないの?」という紙芝居の中の男の子の問いかけから始まったトークセッション。農林水産省の勝野美江さんが作った紙芝居「ごはん粒子ちゃんの冒険」の物語は田んぼの生きものたちの目線で進み、米づくりと自然のつながりが描かれます。勝野さんは「ごはん一粒一粒が〝いのち〟だということを伝えたかったんです。生きものがいなければお米も育ちません。自然と共にある農業を通して生物多様性の大切さを知ってほしい」と話しました。

命のつながりを伝える

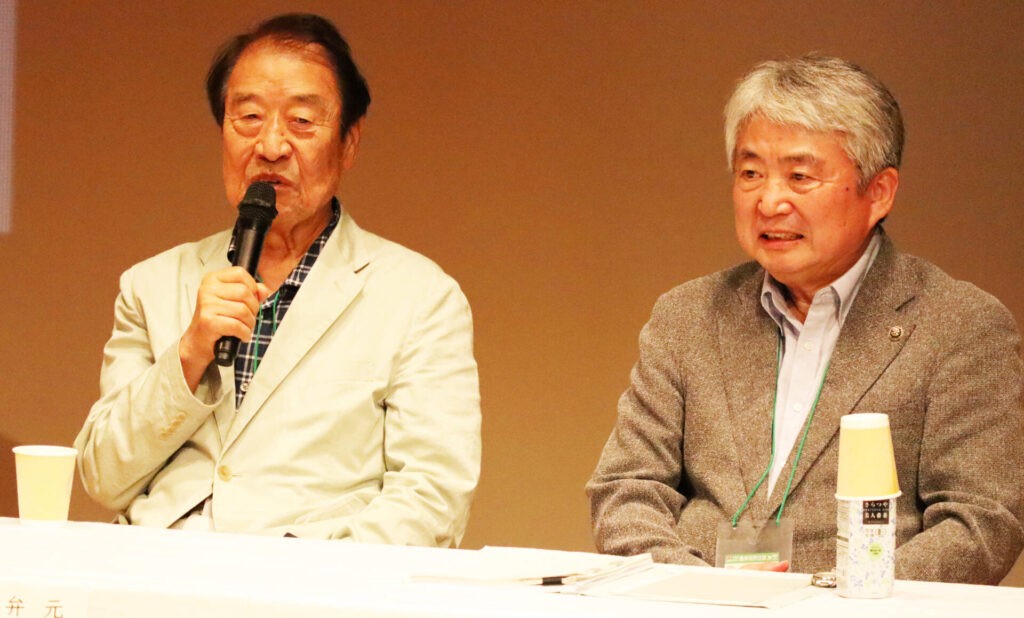

栃木県小山市長の浅野正富さんは、外で遊んだり農作業を手伝うなど、自身が子どもの頃は当たり前だった経験が、いまでは特別なものになってしまっていると指摘します。小山市では、ラムサール条約湿地に登録されている渡良瀬遊水地で「子ども自然塾」を開催するなど、自然の中で遊び生きものを観察する機会を作っています。「自然や農業の体験を日常生活の一部にしていきたい」と浅野さんは話します。元農林水産大臣の山田正彦さんの幼少期も牛や豚、鶏を飼って世話をする暮らしでした。「食べものは命そのものでした。自然の中にいると心も落ち着きます」と振り返り、「子どもたちにこそ生きているものに直接触れる体験が大切です」と。

地域の文化が育む食

「地域の自然や文化に根ざした小さな農業や生産者とのつながりが、子どもたちの食に季節感や風土を取り戻し、自然や命への気づきを育てる」と語る勝野さん。郷土の味は、地形や気候に根ざした農業に支えられ、その土地ならではの食文化が息づいています。勝野さんの出身地・徳島では甘く煮た金時豆がバラ寿司やお好み焼きに使われます。山田さんの故郷・長崎ではぐつぐつと煮え立つ湯に麺を泳がせ、椿油や薬味と食べる「地獄炊き」や、サツマイモをもち米と一緒につき上げた「かんころもち」が名物。浅野さんの故郷・栃木では酒粕をベースに鮭の頭、大豆、根菜類を細かく刻んで煮込んだ「しもつかれ」が受け継がれ、学校給食でも提供されています。

給食でつなぐ地域と子ども

山田さんは農薬が子どもたちに及ぼす影響を懸念し、「農薬を減らすためにもオーガニック給食を進めたい」と訴えます。徳島県神山町では、2022年から地元のNPO法人「まちの食農教育」が小中学校の給食を担っています。食材調達の優先順位は、①地元の有機食材 ②地元の食材 ③徳島県の有機食材 ④徳島県の食材 ⑤日本の有機食材。地域の生産者から食材を調達することで地域で循環する給食づくりが進んでいます。

浅野さんは、「土地の環境や生きものが違えば、育つ農作物も変わります。食べものが食卓に並ぶまでの過程やどんな生きものと共にできているのかというオーガニックの意義を知ることが重要です」と話し、2026年に小山市で第3回全国オーガニック給食フォーラムを開催することを発表しました。

子どもたちに届ける自然と食

食べることは、地域と自然を結ぶ架け橋です。2050年までに有機農業面積を25%に広げる「みどりの食料システム戦略」の実現には、多様な担い手が活躍できる場が必要です。地域の特性を活かして大規模農業と家族農業が共存した地域計画を進めるには、行政や農家、市民、議員が力を合わせて未来を見据えた議論を重ねることが欠かせません。勝野さんは、「子どもたちが生きものに触れ、農業や食を身近に感じられる環境を各地でつくっていきましょう」と締めくくりました。

Table Vol.518(2025年10月)