2025年6月21日、コープ自然派兵庫は兵庫県豊岡市の「コウノトリ育むお米」の田んぼで生きもの調査を実施。子どもも大人も夢中で田んぼに棲む生きものを探し、コウノトリが暮らせる田んぼの魅力を感じました。

裸足で入ろう!田んぼ体験

「豊岡は暑いよ。でも今日は昨日よりマシよ!」と笑顔で迎えてくれたJAたじま生産者の森田さん。田植えを終えて1週間経った田んぼの土はとろっとろで、裸足で入るとひんやりと心地よい感触。小さな網ですくうと、片足が生えたトノサマガエルのおたまじゃくしや、準絶滅危惧種のシマゲンゴロウ・クロゲンゴロウ、イトミミズ、ドジョウなど多様な生きものが次々と姿を現します。畦のまわりには特に多く、子どもも大人も夢中で生きものを探し、自然とのふれあいを楽しみました。

田んぼと畦(あぜ)の役割を知る

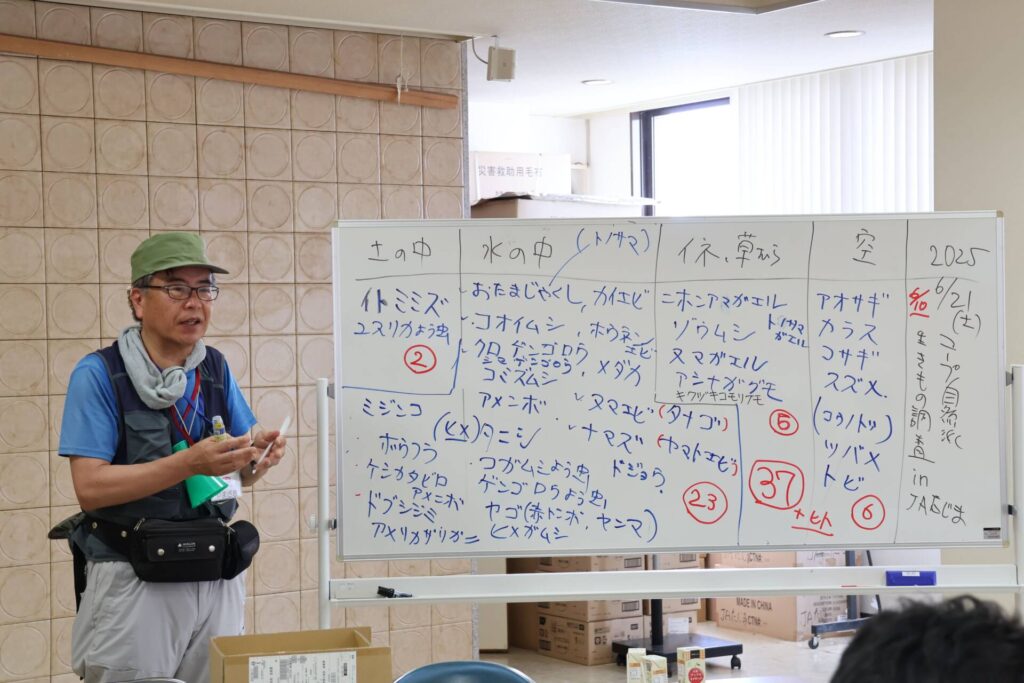

調査では、虫かごに集めた生きものを「土の中」「水の中や表面」「稲や畔」「空中など」の4つのカテゴリーに分類していきます。この日に確認した生きものは人間も含め38種類。参加者全員で協力しながら発見を喜ぶ姿が印象的です。

生きもの調査の講師・山﨑さんは「田んぼの『田』という字は畦を表しているんです。田んぼと田んぼの間にある小さな土手のような部分のことで、生きものたちが集まる命の道です」と話します。ですが、田んぼの機械化や畦への除草剤散布により、健全な畦は減っています。生産者と消費者が一緒に田んぼに入って土や生きものに触れることは、自然と共に生きる農業の価値を改めて知る機会になっています。コープ自然派では、この活動を実施している米を「田んぼの生き物調査米」としてカタログにマークを表示し、年間予約制度などを通じて生産者を応援しています。

コウノトリ育む農法とは?

江戸時代までは日本各地で生息していたコウノトリは、乱獲や湿地の減少、農薬の使用などの理由で絶滅しました。最後の生息地だった豊岡市では、コウノトリ野生復帰に向けた取り組みを長年続けています。復活の鍵を握るのは農業。冬の間も水を張る「冬みず田んぼ」や、田植え前から水を張る「早期湛水」など、コウノトリのエサとなる生きものが棲む水場をつくることで、田んぼは「命のゆりかご」としての役割を取り戻します。 「コウノトリ育む農法」の田んぼには、コウノトリをはじめ、サギ、カエル、トンボ、ゲンゴロウ、イトミミズなどさまざまな生きものが共存しています。米の害虫とされるカメムシやバッタを食べる生きものがたくさんいれば、農薬に頼らない田んぼが広がり、自然のバランスが保たれます。「コウノトリ育むお米」は、地域の環境や水資源も守る安心・安全なお米として国内外に届けられています。

田んぼや生きものとともに、いつまでも

日本の「田んぼの生きもの調査」は2003年、兵庫県豊岡市で始まりました。コープ自然派は2006年に初めて参加、その後各府県に広がり、生協開発米の誕生にもつながっています。豊岡市が掲げる「コウノトリもすめるまちづくり」に賛同し、この農法を応援するためにコウノトリを育む農法で育てたお米の米粉をパンに使用する取り組みも11年続けてきました。しかし、担い手の高齢化や資材高騰、異常気象の影響などで米粉用米の確保が難しくなり、JAたじまでは今期から米粉用米の生産を終了することが決まりました。山﨑さんは「お米を食べなくても身体は育ちます。でも、田んぼや生きものを育てる人々はどうなりますか?お米を食べることが、未来の田んぼと命を守る一歩になります」と話しました。田んぼを維持することは全国的な課題です。

Table Vol.517(2025年9月)