災害時こそ温かくておいしい食事が食べたいもの。6月5日、コープ自然派奈良(地域推進)は本誌タブル「わくわくキッチン」でおなじみのうのまきこさんを講師に、簡単でおいしい防災食について学びました。

うのさんらしい楽しい雰囲気で

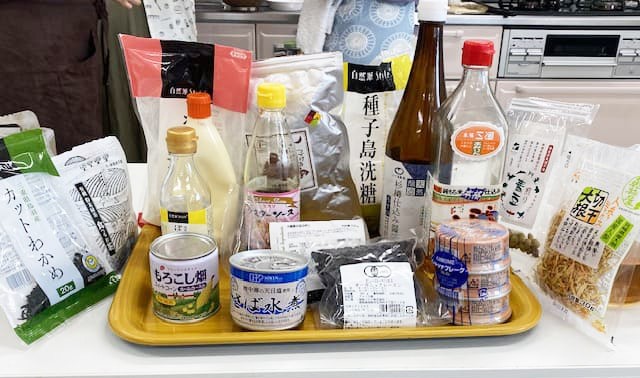

「みなさんの前で作るのはドキドキ、私はいつもうっかりしているから!」と「わくわくキッチン」そのままの楽しい雰囲気で話し始めた講師のうのまきこさん。この日は耐熱性のポリ袋を使った湯せんで調理する防災食を作りました。

災害時にお米を炊くコツ

まずは主食のお米から。普段はお米を研いで炊飯しますが、災害時には貴重な水を節約するために、今回は洗わずに調理します。洗っていないお米は水をたくさん吸収するので、米の約1.4 倍の水をお米と一緒にポリ袋に入れます。袋の中をなるべく真空にするために、ポリ袋を水の入った容器に沈めて空気をしっかりと抜きます。袋の口は湯せんの水が入らないように高さを揃え、お米が膨らむことを想定して高い位置でくくります。

保存のきく彩りの食材で

「サバ缶とお豆のカレー」は野菜やルーなどすべての材料を袋に入れ、上の方でくくります。ミックスビーンズは保存に便利なうえ、暗い気持ちになりがちな災害時の食事に彩りを添える一品です。

高野豆腐でほっと一息

高野豆腐の煮物は、乾燥したままの高野豆腐と粉の調味料と水を先にポリ袋に入れます。醤油など液体の調味料は味が偏るのを防ぐために後から入れ、袋を軽く縛ります。高野豆腐が柔らかくなったら、定規やフライ返しなどで袋の上からひと口大に切ればOK。パサつくイメージのある高野豆腐ですが、災害時には唾液の分泌が悪くなることがあるため、高野豆腐の出汁を口に含むとホッとした気持ちになるそうです。

水もガスも節約

底に手ぬぐいを敷いた大きめの鍋に、下準備ができた袋を入れていきます。しっかりと火を通したいお米は袋を広げていちばん底に入れます。蒸し煮でも火が通るサバカレーや高野豆腐、自然派Styleホットケーキミックスを使ったケーキのポリ袋をお米の上に重ねます。貴重な水はポリ袋が浸るギリギリまでしか注ぎませんが、底に敷いた手ぬぐいの両端を上に重ねて落し蓋のようにすれば、十分に火を通すことができます。沸騰後は弱火にし、カセットコンロのガスボンベの無駄使いを防ぎます。

災害時にも楽しさを

鍋で火を通している間に食器を作ります。折り紙の要領でコープ自然派のカタログで3種類の紙皿を折りました。出来上がった紙皿の上に、参加者それぞれが選んだ好みのペーパーナプキンを広げ、繰り返し使えるようにビニール袋を被せるといい感じのお皿の出来上がり。好きなペーパーナプキンを選ぶ時間や、好みのお皿で食べる食事…少しでも楽しい食事の時間をという、うのさんらしい気遣いです。

ポリ袋で混ぜるだけの切り干し大根のサラダを添えた5品を試食すると、研いでいないお米の味は気にならず、何よりも温かさが防災食のイメージを変えました。

災害時こそ食べたいものを

「災害に見舞われると誰もが落ち込みますが、どうにもならないそんな時にも、しっかりと食べてやる気を出せるといいですよね」とうのさん。お気に入りのものをローリングストックしたり、非常食を味見しておくと、いざという時に役立ちます。「一週間分の食材はどのくらいの量が要るのかや、災害時に食べたくなる物を考えておくなど、日ごろからできることをイメージしておくのもいいですね」とアドバイスがありました。

Table Vol.517(2025年9月)