2024年11月15日~16日、コープ自然派兵庫(理事会)は兵庫県と岡山県の生産者、アリモト、マエカワテイスト、マンネン酢、公栄水産を訪問しました。また、ハンセン病によってもたらされた偏見・差別の歴史を学ぶために療養所長島愛生園を訪れました。

合名会社アリモト

アリモトのせんべいといえば、木の葉の形がかわいい「玄米このは」、おいしく有機玄米を食べられる「玄米セラピー」や「玄米プラス」、そしてなんといっても自然派Styleの国産有機米を使ったおせんべい「さんかくおにぎり」「まんまるお月さま」など、人気商品がたくさん。小規模なせんべいメーカーでは生地は生地メーカーから仕入れるのが一般的ですが、アリモトでは米の製粉から一貫して生産しています。また、せんべいによく使われる価格の安い加工用米ではなく、品質の良い一等米を使っているのもアリモトのせんべいへのこだわりです。

機械が人に合わせるように

せんべいが焼ける香ばしい香りが漂う工場では、手作業が多いことに驚きます。機械は準備や洗浄・後片づけに時間がかかるので、アリモトのように小ロットで多種類のせんべいをつくる場合、手作業のほうが効率がいいことも多いのだそうです。「人が機械に合わせるのではなく、機械が人に合わせるような、あたたかみのある工場でありたいと思っています」と代表の有元誠次朗さんは話します。

マエカワテイスト株式会社

マエカワテイストが目指すのは料亭のだし。素材の旨みをじっくりとていねいに引き出した天然だしです。カツオ節などの原材料をお湯だけで時間をかけて煮出す「煮窯だし®製法」は、日本最古のカツオエキスといわれる「堅魚煎汁(カツオのいろり)」がルーツ。素材の良し悪しがそのまま製品に反映されるため、原材料にこだわり、主原料の枕崎産カツオ節は昔ながらの製法で1本ずつていねいに作られたものを使用しています。

つなげたい、ほんもののだし

1926年、削り節専門店として開業以来「だし造り」一筋のマエカワテイスト。自然派Style「関西風だし」「国産有機醤油のだしつゆ」や「だし屋が造った無添加白だし(しあわせ)」など、手軽だけれど本格和食が自宅で楽しめる商品が豊富です。原材料の価格が1・6 倍になり、水産資源も減り続けるなど厳しい時代ですが、上山芳弘さんは「先行きは不安ですが、原材料へのこだわりは変えません」と、力強く話します。

マンネン酢合資会社

1891年、明治時代に岡山県で創業したマンネン酢の工場に入ると、フルーティーな酢の香りが迎えてくれます。香りの秘密は「静置発酵」と「氷温熟成」。市販の米酢は、強制的に酸素を送り込み数日で発酵させる「通気発酵」が主流ですが、マンネン酢では約40日かけてじっくり発酵する「静置発酵」でつくっています。そして、熟成の工程は「常温熟成」が一般的ですが、マンネン酢では酢が凍る手前の「氷温(氷点下2〜5℃)」で40日以上熟成させます。この「氷温熟成」によって、酢特有のツンとした香りの素になる物質「ジアセチル」の発生を抑え、米本来の甘みと香りのまろやかな酸味に仕上がります。

国産米をたっぷり使っています

「米酢」と表示できるのは、酢1Lあたり 40g以上の米を使用したもので、「純米酢」は120g以上。「自然派Styleマイルド純米酢」は一般的な米酢の約5倍、なんと200gの米を使用しています。瀬戸内海を囲む7県の農家につくってもらった米でまず酒をつくり、それを酢酸発酵させて酢にします。「美味しい酢のもとになる酒が飲んで美味しい酒とは限りません。すっきり淡麗辛口の酒ではなく、複雑な味の酒から深みのある酢ができるのです」。代表の久保好弘さんの言葉に酢づくりの奥深さが垣間見えました。

株式会社公栄水産

公栄水産は兵庫県たつの市の播磨灘に面する室津港で、牡蠣やあさりなどの二枚貝を養殖・加工しています。室津港は潮の流れが緩やかで、大きな川からミネラル豊富な真水が流れ込むためプランクトンが豊富です。通常2~3年かけて牡蠣を育てるところ、1年で大きく育つため、牡蠣自身の殻づくりや排卵につかうエネルギーが少なく栄養分が多いことや、生牡蠣でもクセがなくツルっとさっぱり、焼いても縮みがないことも特徴です。

落ちガキキャッチャー

代表の磯部公一さんは、魚が激減したために2020年に公栄水産を設立し「既成概念にとらわれない」ことを行動指針に、牡蠣養殖の「垂下式養殖」に挑戦しています。筏から吊線を垂らす養殖方法で、牡蠣が早く大きくなるというメリットがある一方、波などの影響で牡蠣が海底に落ちてしまうことが課題でした。落ちた牡蠣を長期放置すると、海底で死んで漁場環境を悪化させてしまいます。そこで磯部さんは「落ちガキキャッチャー」を考案。筏の下部に網を設置することで落ちた牡蠣の8割をキャッチし、落下牡蠣の有効利用と漁場環境の改善を実現しました。

森川海のつながりを大切にする取り組み

牡蠣を吊るす筏は地元の竹を利用しています。高齢化で伐採が困難になった竹林に漁師が入って整備し、山を守ります。竹は筏だけでなく、粉砕すると竹チップマルチや肥料にもなります。磯部さんは「地域資源で環境負荷を減らし、おいしい商品を届けることで持続可能な漁業を展開していきたい」と話しました。

国立療養所愛生園

1930年、日本初の国立のハンセン病の療養所が岡山県瀬戸内市にある長島で開園しました。設立当初ハンセン病は治療法のない感染症だったため、患者は国策として療養所に隔離されました。ハンセン病は皮膚と末梢神経に症状が現れ、隠すことが困難な顔や手足に知覚麻痺や運動麻痺などの後遺症を残します。感染すれば自分もそうなるかもしれないという不安や恐怖心が偏見と差別を生み、患者の多くは亡くなったあとも故郷に帰ることができず、愛生園の納骨堂で眠っています。1948年には治療薬も開発されましたが、1996年に「らい予防法」が廃止されるまで、断種手術など国策による人権侵害が続きました。

生きるということ

患者たちは後遺症に苦しみながら愛生園で過ごす日々を芸術や文化などに遺してきました。患者歌舞伎の「愛生座」は外部からも大勢の観客を迎えました。ハーモニカを演奏する「青い鳥楽団」は全国をコンサートで回っています。俳句や短歌などの文学で才能を発揮する人、運動会や三日間の盆踊り大会、愛生園内の野球のリーグ戦などに青春をささげた人もいます。本を読むことを諦めたくないと、最後まで感覚が残りやすい唇や舌で点字を読み続けた方は、金属でできた舌読板を読むために血だらけになっても学ぶことを諦めませんでした。

この島を忘れないでほしい

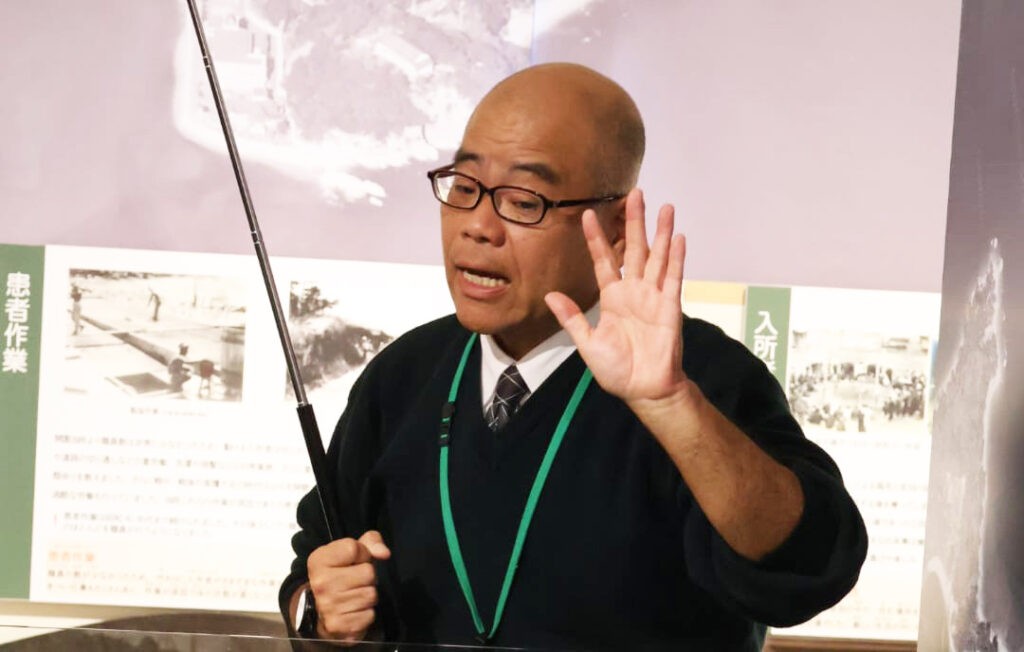

愛生園が開園してから94年間、医師や看護師を含め、従事者は誰もハンセン病を発症していません。長島愛生園歴史館の学芸員の木下浩さんは「ハンセン病の感染力は非常に弱いのですが、栄養失調などで免疫力が低下すると感染しやすくなります。つまり、ハンセン病患者は戦争や貧困がもたらした被害者なのです。世界を見れば、現在も新規の患者が20万人を超えその多くは発展途上国に集中しています」と話します。

愛生園には現在も80名ほどの入所者が暮らしています。長島と本州の距離は近いところで30m。そのわずかな距離にようやく橋が架けられたのは1988年のことでした。「人間回復の橋」と名づけられた橋を通って島を訪問すれば、ハンセン病の歴史を学ぶことができます。差別・偏見のない世界をつくり上げていくために、ハンセン病の歴史を学び、語り継ぐことが大切です。

Table Vol.511(2025年3月)