私たちの毎日の食事は、ただお腹を満たすだけでなく、体と心を育む大切な営みです。食で健康を追求する研究を続けてきた丹羽真清さんに「生命食」としての野菜の重要性について聞きました。

丹羽 真清| NIWA Masumi

大学卒業後管理栄養士資格取得。食品メーカーに勤務し品質管理、商品開発を担当。食のコーディネーターとして独立。1999年デザイナーフーズ株式会社を設立。2013年現デリカフーズホールディングス株式会社代表取締役社長。2016年現公益財団法人日本ヘルスケア協会の中に「野菜で健康推進部会」を設立、部会長を務める。2021年一般社団法人食と農の生命科学研究会設立代表理事。

著書『データが語る 美味しい野菜の健康力』『抗酸化の科学』『おいしいものは体にいい』『乳がんの人のための日常レシピ』、監修『野菜は7色で食べよう』

夢をくれた出会いと覚悟をくれた別れ

──「食と健康」を研究されるようになったきっかけは?

丹羽 最初のきっかけは、高校2年生のときの先生でした。ある日、休憩時間に食べていたお菓子の匂いが漂う教室に入ってきた先生が、「あなたたちの体は食べたものでできているのだから、そんな食生活をしていてはダメ」と、1時間ずっと授業をせずに食べものと体の話をしてくれたんです。食べものってすごいと思い、大学では栄養学の道に進みました。その後、食品メーカーに就職して商品開発の仕事をしていましたが、忙しさに追われていつしか志を忘れていました。

もう一度、食べものと健康についてとことん考えるようになったのは、42歳の時に夫をがんで亡くしたことからでした。夫は入院直後から治療の影響で食べることができず、点滴だけで5か月を過ごし亡くなりました。管理栄養士として食にかかわる仕事していたのに、なぜこんなことになってしまったのだろうとすごくショックで、自分の無知を痛感しました。数か月はなにも手につかず、もう食べものの仕事はやめたいとも思ったんです。でも、私自身毎日食べないと生きていけません。買い物に行けば自分が関わった商品などが目に留まり、新製品も気になります。食品に関わる仕事がやはり好きなのだと気づき、もう一度栄養学を勉強し直すしかない、やるなら徹底して食で健康を追求しようと決意しました。今思うと、つらい経験があったから志を貫き通せたのかと思います。

野菜で健康を研究する「デザイナーフーズ」

──再出発後の研究について教えてください。

丹羽 食べもので健康になることを研究して海外の事例を調べていたときに、アメリカの「デザイナーフーズ計画」に出会ったんです。これは、アメリカの国立がん研究所の植物性食品によるがん予防計画で、がん予防効果の研究をもとに野菜やハーブをリスト化したものです。このリストに挙げられている野菜を選んだ理由を知りたいと思いました。そこで、野菜について研究する会社を立ち上げ、「野菜で健康」のエビデンスを持てる会社にしようと社名を「デザイナーフーズ(株)」にしました。

──どのような研究をされたのでしょうか。

丹羽 主に、老化を防ぐことが病気を防ぐことにつながるという「抗酸化力」の研究をしてきました。 人は1日に約500リットルもの酸素を取り込みますが、その一部は体内で活性酸素に変わります。活性酸素はウイルスなど外からの侵入者を攻撃する役割がありますが、一方で、自分の細胞を酸化という形で傷つけると、シミ・シワ、白内障、腫瘍、免疫機能の低下を引き起こし、血液・血管へのダメージは心筋梗塞や動脈硬化につながります。活性酸素による血液・血管・細胞の老化を防げば病気は防げるのではないかと考え、その老化を抑制する食べものがアメリカのデザイナーフーズリストだということがだんだんとわかってきたわけです。

「7色の野菜」のフィトケミカルで老化を防ぐ

──活性酸素を減らすにはどうしたらよいのでしょう。

丹羽 私たちが活性酸素を消去する成分で注目したのが、野菜のなかのフィトケミカルで、代表的なものはポリフェノール類です。太陽光線が当たった野菜は、太陽の紫外線を防ごうとポリフェノールやカロテノイドなどのフィトケミカルをつくり出します。植物が自分を守るためにつくった化合物を、私たちは栄養として食べているということです。

──野菜の力はすごいですね。

丹羽 野菜には、抗酸化力・免疫力・解毒力・酵素の力など人の体にうれしい働きがたくさんあります。なかでも、フィトケミカルは強い抗酸化作用で体内の余分な活性酸素を除去して細胞の老化を防ぐ働きがあり、老化を防ぐことは病気の予防にもつながります。日本人はがんによる死亡率がいまだに高いので、がんの予防や治療の観点からもフィトケミカルを多く含む「7色の野菜」を毎日の食事に取り入れることが大切ですね。

──「7色の野菜」とはどのようなものでしょうか?

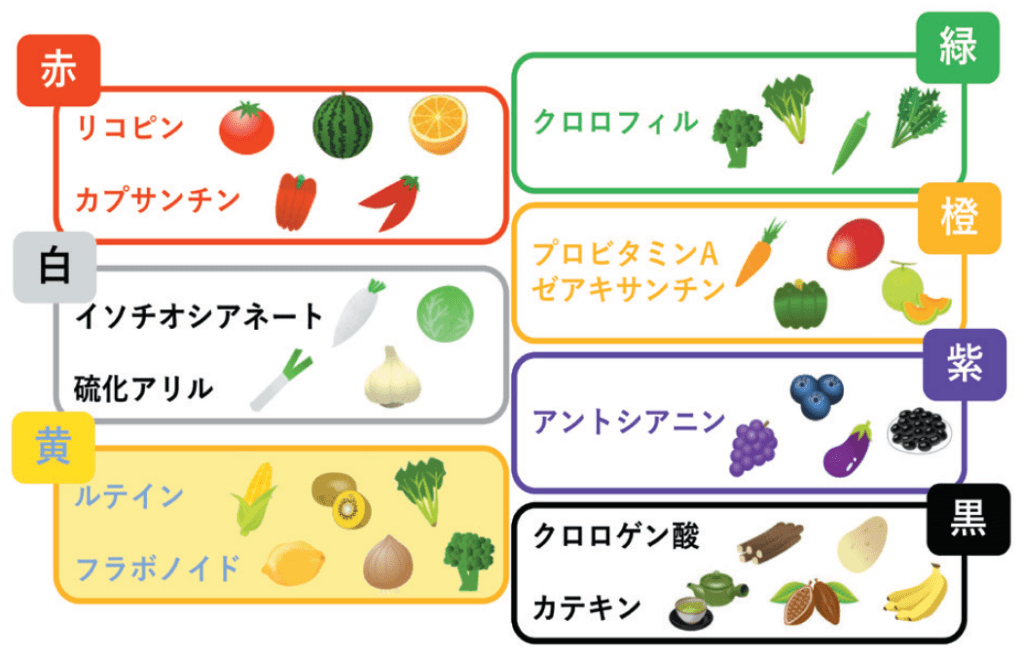

丹羽 野菜に含まれる色素は赤、白、黄、緑、橙、紫、黒の7色があり、それぞれの色ごとのフィトケミカルを含んでいます。7色の野菜を平均的に毎日食べれば、多様なフィトケミカルを摂ることができるんです。

20年以上にわたる研究から、パプリカ、イチゴ、菜の花、ピーマンの順に活性酸素を消す力が強いことがわかってきました。ニンニクは活性酸素を消す力が非常に強いですし、ほうれん草は夏よりも冬のほうがおいしくて栄養も豊富で抗酸化力も高いんです。大根なら、皮も中も赤紫色の紅くるり大根は、青くび大根の11倍の抗酸化力があります。こうした野菜を分析したデータを積み重ねた成果をもとに、抗酸化力の高い野菜を「見える化」して販売する取り組みを進めてきました。

「土と菌」農業は命をつくる営み

──野菜の選び方で老化を防げるわけですね。

丹羽 これからは、野菜は「量」ではなく「質」で選ぶ時代だと思います。1日350gの野菜の摂取が推奨されていますが、質の高い野菜なら100gでも健康に寄与すると考えています。

また、野菜から菌を摂取してくださいと伝えています。野菜が育つ土壌の菌叢が良いと、その菌が野菜にくっついて私たちの腸に届くので、野菜を適度に洗って食べることで菌を摂取することができ、野菜由来の菌も腸内細菌叢のバランスを良くしてくれると考えています。

──野菜が育つ土の質が問われます。

丹羽 人の健康と命の基本は農業から、と考えています。そして農産物の源は土壌なんです。土には無数の菌が存在し、土と人の健康は菌でつながっています。

本来の農業は、地力を利用して有用な植物を育て、暮らしを守るものでした。私たちが生きていくための根本的な安全保障は食べものを確保することですが、農業への考え方や位置付けが大きく変わり、効率や経済性を他の産業並みに重視する農業に転換され、化学肥料や農薬に頼ることで問題も出てきているわけです。もう一度、土を見直し、人々の生活と食を見直すことが必要になってきていると思います。

「農業は命をつくる営み」なんです。有機栽培など土壌に化学的なものを入れない農法は土の菌が育ちます。伝統農法であるカヤ農法は、非常に繊維の強いカヤを乾かして畑に入れることで「土壌菌」を育てていく自然循環農法です。草を取らず、耕さず、傾斜地でも有効な不耕起栽培が最近各地で見られるようになりました。こうした畑は大量生産はできないけれど、手間をかけずに食料が得られるすばらしさがあります。

「生命食」としての野菜

──野菜の選び方が大切ですね。

丹羽 日本ヘルスケア協会の「野菜で健康推進部会」では、「生命食」という言葉を大事にしています。例えば、トマトは茎のところにグリーンベースがあり、筋が入っているものがおいしくて、主に種の部分が抗酸化力が高いんです。産毛があるミニトマトは鮮度の良い証拠です。にんじんは茎が細く、縦に切ると上から下に白い筋が2本くっきりと通っているものが、土からの栄養をしっかりと吸収できています。栽培の仕方によって栄養価は格段に変わり、そのような質の高い野菜が「生命食」といえます。

──「生命食」についてもう少し教えてください。

丹羽 私たちの体は約37兆個の細胞でできていて、毎日代謝を繰り返しています。正しい遺伝子を次の世代に伝えていく食が「生命食」。例えば、髪の毛は毎日抜け落ち、内臓や腸の粘膜はおよそ3日、心臓の細胞も1週間ほどで入れ替わっています。このような代謝を支え、細胞が正しく再生・修復されるために欠かせないのが食べものの力であり、「生命食」なのです。

──何を食べるかで体が変わりますね。

丹羽 土壌菌のバランスが良く豊かな土壌で育った野菜には免疫力あります。たとえば、ケールやキュウリに見られる白い粉(ブルーム)は、植物が菌やウイルスから自分を守る自衛力の現れです。このブルームにもLPS(リポポリサッカライド)という成分が含まれていて、体の掃除屋として知られるマクロファージを活性化させる働きがあります。生産者がそういった質の良い野菜を育て、消費者が正しく選び、食べる。そんな循環をもっと広げていきたいと思っています。

プラネタリーヘルスとセルフメディケーション

──オーガニックを選ぶ消費者が増えてほしいです。

丹羽 人の健康と地球の健康は密接に関わっています。森林、山、川、海まですべて含めて健康であってこそ、人間の健康も保たれるというのが「プラネタリーヘルス」という考え方です。例えば、マイクロプラスチックやPFAS(有機フッ素化合物)を流せば、私たちのところに返ってきます。農薬を減らせば土や水の質が良くなり、虫や魚など生きものの生態系が良くなれば、野菜や魚を食べる私たちの身体も健康を保てるわけです。オーガニックの必要性はプラネタリーヘルスにつながっています。

──一方で健康問題も深刻ですね。

丹羽 現代の医療費は47兆円にのぼり、寝たきりの生活を過ごす期間が、男性では平均9年、女性では12年近くにもなっています。健康で一生を終えるために自然治癒力を高めることが重要です。そこで注目しているのが「アグロメディカルフーズ」です。農業(アグリ)と医療(メディカル)を組み合わせた言葉で、農作物を食べることで体調が整うことが本来の姿だと考えています。

例えば、ケールはビタミンA (β-カロテン)・C・E、カルシウム、食物繊維などを豊富に含み、野菜の王様といわれています。薬に頼る前にケールのような栄養豊富な野菜を日常的に摂取し、健康維持や病気予防に役立てようというのが「アグロメディカルフーズ」の考え方です。

──医療費は超高齢化社会である日本の課題です。

丹羽 まずは、病気にならないようにすることが大切です。自分の健康に責任を持ち、軽い不調は自分で手当する「セルフメディケーション」という考え方が広がってきました。私たちの体は食べたものでできていますし、自然治癒力を持っていますから、薬を飲む前にしっかりと野菜と米を食べる食事をしているかを振り返ってほしいと思っています。

「食べ方をデザイン」する

──食べ方が問われていますね。

丹羽 「食べることは農業的行為である」とよくお話しします。

人の健康と命の基本は農業から。

農産物は食の源で、それを生み出す源は土壌です。健康な土壌が健康な農作物を育み、食の健全、人の健康へとつながります。

皆さんは野菜を食べて感動したことがあるでしょうか。感動するほどの野菜があること、そしてそれを丹精込めて育てる農家さんがいること。それを知ることは、私たちが食を通じて「生きる力」を取り戻す一歩になるのかもしれません。そして、食べるだけでなく、少しでも自分で育ててみることも必要な時代になってきています。自分で育てた野菜に触れることは、自分の体と向き合う実感が芽生え、食べることの意味も深まります。

野菜は単なる食材ではなく、命を支える存在であり、「生命食」としての価値があります。まずは一人ひとりが知って、選び、関わる市民が増えると研究や探求も広がり、次の世代へつないでいけると期待しています。

Table Vol.514(2025年6月)