世界では動物にとってストレスや苦痛の少ない飼育環境を目指す「アニマルウェルフェア」の取り組みが当たり前になりつつあります。大きく遅れをとる日本の畜産の現状と課題についてアニマルライツセンターの岡田千尋さんに聞きました。

岡田 千尋 | Okada Chihiro

認定NPO法人アニマルライツセンター代表理事・日本エシカル推進協議会理事。2001年からアニマルライツセンターで調査、戦略立案などを担い、2003年から代表理事を務める。主に畜産動物のアニマルウェルフェア向上や動物性の食品や動物性の衣類素材の削減、エシカル消費の普及に取り組んでいる。

アニマルウェルフェアとは?

アニマルライツとアニマルウェルフェア

岡田 まず最初に、「アニマルライツ」と「アニマルウェルフェア」というニつの考え方があります。アニマルライツとは、その動物らしく生きる権利を持つという考え方です。人とその他の動物の間に優劣をつけたり差別したりせず、それぞれの動物が本来の習性や能力を発揮できる生き方を尊重することが基本的な概念で、動物の権利を根本から認める思想ですね。それに対してアニマルウェルフェアは、人が飼育し利用することを前提として倫理的な責任を果たしましょうというもの。動物生理学や生態学、行動学などの科学的な裏付けを持って、その動物にとって適正な飼育方法や屠殺の仕方を定義しています。

アニマルウェルフェアの「5つの自由」

岡田 1965年にイギリスで始まったアニマルウェルフェアの「5つの自由」とは、①飢えと渇きからの自由 ②苦痛、障害または疾病からの自由 ③恐怖および苦悩からの自由 ④物理的、熱の不快さからの自由 ⑤正常な行動ができる自由。さらに6番目として、喜びなどポジティブな体験ができる自由が挙げられます。これらが動物の福祉を評価する国際的な指標となっていて、すべて満たされた時に初めてアニマルウェルフェアが実現しているといえるわけです。

その動物本来の行動とは

岡田 例えば、鶏は夕方になると高い所に登る習性があります。外敵から身を守って安心したいという強い欲求を持っているんです。また、卵を産むときには30分ほど踏ん張っていて動けませんから、キツネなどの外敵から隠れて卵を産みたいという欲求も強いんです。鶏の「砂浴び」は、羽の間に溜まったダニなどの寄生虫や汚れを取り除く行動です。これはお風呂と同じなので、とても気持ちよさそうにうっとりと目を閉じて「キュルキュルキュル」と鳴きます。豚の「泥浴び」と同じですね。これらは動物たちが健康を保つための習性であり、その習性を生かしながら畜産をするというのがアニマルウェルフェアなんです。

卵をめぐる世界と日本の現状

世界に取り残される日本

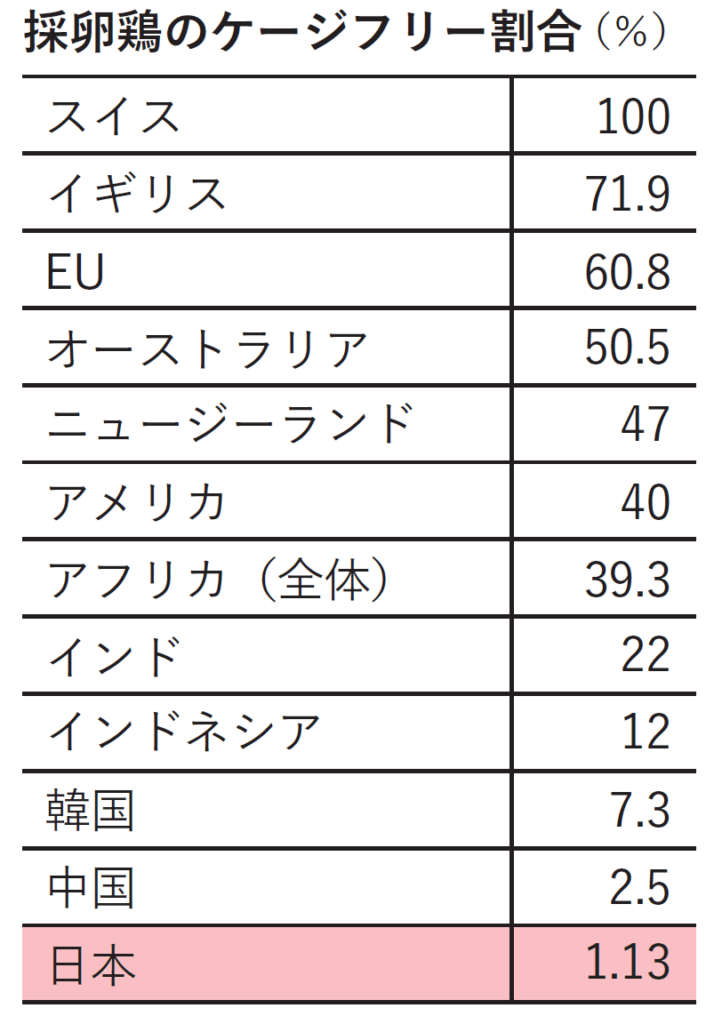

岡田 採卵鶏の飼育は、世界ではケージフリー(平飼いや放牧)への移行が急速に進んでいます。スイスはケージフリー100%を達成し、イギリスは71%、EU全体でも60%を超え、業界は大きな変革期を迎えています。この変化の背景には、消費者が声を上げ企業や行政に働きかけてきた歴史があります。

アメリカではこの10年でケージフリーが8倍に増え、大手のスーパーや食品企業がケージフリー卵への全面移行を掲げています。一部の州ではケージ飼育した卵の販売を禁止する法律を制定しました。

アジアでもケージフリーに向けた動きが政府を巻き込んだ形で進んでいます。中国では公的な平飼い認証が始まったことで、認証を取得する農場が急増。韓国では2017年にアニマルウェルフェアに関する委員会が設置され、着々と政策が進んでいます。一方、日本はケージフリーの割合がわずか1.13%と世界でも最低レベルです。

日本の課題ケージフリー

岡田 現在、日本の採卵鶏の飼育で一般的なのは、「バタリーケージ」と呼ばれるワイヤーでできた小さなケージを積み上げて飼育する方式で、窓のない「ウィンドレス鶏舎」も増えています。

鶏はヒナのうちに性別が分けられ、オスはその日のうちに処分されます。メスはヒナ用のケージで120日間育った後、羽を広げることができない狭いケージに移されて約450~800日間、毎日卵を産み続けます。過剰な産卵で子宮や卵巣の病気も増加し、砂浴びもできないため、一般的に、月に一度鶏の体や鶏舎に殺虫剤が散布されています。

鶏は止まり木に登ったり降りたりする上下運動によって翼や骨が丈夫になります。自由に動けないバタリーケージはストレスが大きく、サルモネラ菌の検出率もウィンドレス鶏舎のケージ飼育→開放鶏舎のケージ飼育→平飼い→放牧の順で低くなるという調査結果が出ています。

ケージフリーに向けた日本の動き

岡田 苦痛を減らし、自然な行動を取り戻すためにも、まずは平飼いへの切り替えが重要です。日本でもケージフリーへの動きが少しずつ始 まっています。国際的な鶏の保護連盟が行なったケージフリーを促すキャンペーンを受けて、キューピーはマヨネーズに使う卵の20%をケージフリーに切り替えることを発表。これにより2030年までに日本国内のおよそ2億9千万個の卵がケージフリーになります。イオンは2025年までにPB卵の20%を平飼い卵にすることを決定。ローソンはコンビニ100店舗で平飼い卵の取り扱いを開始し、シャトレーゼは4万羽の放牧養鶏を開始しました。

その他の畜産の現状

食用鶏ブロイラーの現状は?

岡田 鶏は本来約120日かけて成長しますが、短期間で育つよう育種改変され、生後約50日で出荷されるようになりました。むね肉やもも肉の発達は急速なのに対して骨格の成長が追いつかないなどの先天性異常も増えています。

一般的な日本のブロイラー飼育密度は1㎡あたり50〜56㎏と非常に高く、タイや韓国、ブラジルなどの約1.7〜1.8倍にあたります。まるで満員電車のような過密状態です。糞尿で不衛生な床での飼育は足裏に趾蹠皮膚炎を発症しやすく、日本での発症率は80%以上と異常に高い数値。世界では30%以下に抑えることが目標とされています。この傷口が食中毒菌の侵入経路となり、カンピロバクターやサルモネラ菌の高保有率につながっています。また、日本の鶏肉は外国産に比べて薬剤耐性菌の保有率が高いことも、食の安全面での大きなリスクです。

屠殺方法の課題

岡田 殺すことを忌み嫌う国民性から屠殺について議論する機会が築かれてこなかったのですが、これも非常に重要な論点です。鳥類の屠殺は電気で脳を感電させ、意識喪失(スタニング)した状態で首を切るのが主流です。ほとんどの国でスタニングが義務化されていますが、日本では85%がスタンニングなし、または不明なのが現状です。世界ではさらに安楽な方法として、電気からガスで眠らせる方法にシフトしています。その方が肉質も良く、働く人の精神的・肉体的負担も減って生産性にもつながるからです。命をいただく者として、屠殺を含めた全体の改善を求めることが必要です。

養豚のアニマルウェルフェア

岡田 豚もまた大きな課題を抱えています。豚は本来、群れで過ごし、仲間を思いやるとても賢い動物です。でも、母豚は「妊娠ストール」と呼ばれる狭い拘束檻に閉じ込められ、孤立したまま動くこともできません。ストレスで目の前のバーを噛み続け、うつ状態になる母豚も少なくありません。

2013年、EUやアメリカの一部で妊娠ストールが廃止されたのに続いて各国で廃止が進み、世界の大手食肉企業は2026年頃までに廃止を予定しています。日本でも2023年、農水省が母豚の群飼育を推奨する指針を出しました。

日本のアニマルウェルフェアを牽引する自然豚

岡田 コープ自然派と七星食品の開発したブランド豚「自然豚」は、日本の養豚のアニマルウェルフェアを牽引する存在です。七星食品は組合員の要望を受けて国際的なアニマルウェルフェアをいち早く取り入れ、2019年からストールフリーに取り組んできました。建設や運営に投資が必要なストールフリーの母豚飼育に踏み切れたのは、組合員が消費という形で応えたからこそ可能だったといえます。2025年にはすべての母豚舎がフリーストールになり、従業員のやりがいにもつながっています。

2021年には日本ハムが2030年までに妊娠ストールフリーにすると発表するなど、ハム大手5社が妊娠ストール廃止を公表しています。

乳牛の現状は?

岡田 日本の乳牛の多くは首をつながれたまま過ごしています。つなぎ飼いは世界的に廃止に向かっていて、日本でも2023年に農水省が「つなぎ飼いの場合も運動をさせること」と基準を示しました。スタンチョン(頭を固定する器具)や短いロープの廃止も推奨されています。しかし、指定団体が複数の酪農家から牛乳を集荷し、様々な飼育方法の牛乳が混ざった状態で企業に卸す仕組みの中では、消費者がより良い牛乳を選ぶことが難しいという課題があります。

コープ自然派で取り扱う「よつ葉放牧生産者指定ノンホモ牛乳」などの生協商品は、選ぶ自由を保障し、乳牛のアニマルウェルフェアを推進する先進的な取り組みとして注目されています。

工場畜産から倫理的責任へ

世界の潮流は「ワンヘルス」

岡田 国連とOECD(経済協力開発機構)の共同ガイダンスではアニマルウェルフェアを人権や環境問題と並んで明記しています。2023年には多国籍企業行動指針にアニマルウェルフェアが盛り込まれました。その背景には「ワンヘルス」という、動物と人間と環境の健康はつながっていて、一体的に守る必要があるという考え方があります。畜産動物の福祉はワンヘルス・アプローチの中核的な要素です。

一方、世界の国々の法規制を評価する畜産動物福祉評価指標(WAP)では、日本は最低ランクに位置づけられました。企業や生産者が自主的に世界基準に合わせなければ、日本の畜産は国際社会から取り残されてしまいます。

良いものを少しだけ選ぶ社会へ

岡田 ここ数年、日本でも一部の大手食品企業がアニマルウェルフェアポリシーを策定し始め、ようやくスタートラインに立った状況です。日本総合研究所の試算によると、国内のアニマルウェルフェア付加価値総額は5735億円とされています。機関投資でも倫理面が重視されるようになり、畜産動物の低い福祉は経済の大きな障壁にもなり得ます。また、日本の抗生物質の2/3は畜産・水産現場で使われています。抗生物質の耐性菌による死者の増加が問題となっており、EUではアニマルウェルフェア自体が薬剤耐性菌の予防につながると決議しています。

命をいただく以上、動物にかける負荷をできる限り減らし、〝良いものを少しだけ〟選ぶ社会に変わることが大切ではないでしょうか。

消費者の声が未来を変える

岡田 生協は教育しながら進んでいけることが、一般の店舗とは違う非常に大きな特性だと思います。いい生産者を選び、学びながら届ける生協の役割はとても大きいですね。欧米や韓国などでは「オーガニックにはアニマルウェルフェアを当然含む」という意識が一般的です。日本の有機JAS認証にもアニマルウェルフェア基準が含まれています。オーガニックもアニマルウェルフェアも、環境も含めた利他的な行動の一つといえるでしょう。

消費者の選択と声が、未来を変える原動力となります。この2〜3年で消費者の意識が変わってきているのを感じます。現在の畜産の姿を改善し、スタンダードを変えていくために発信し続けていきたいと思っています。

Table Vol.517(2025年9月)