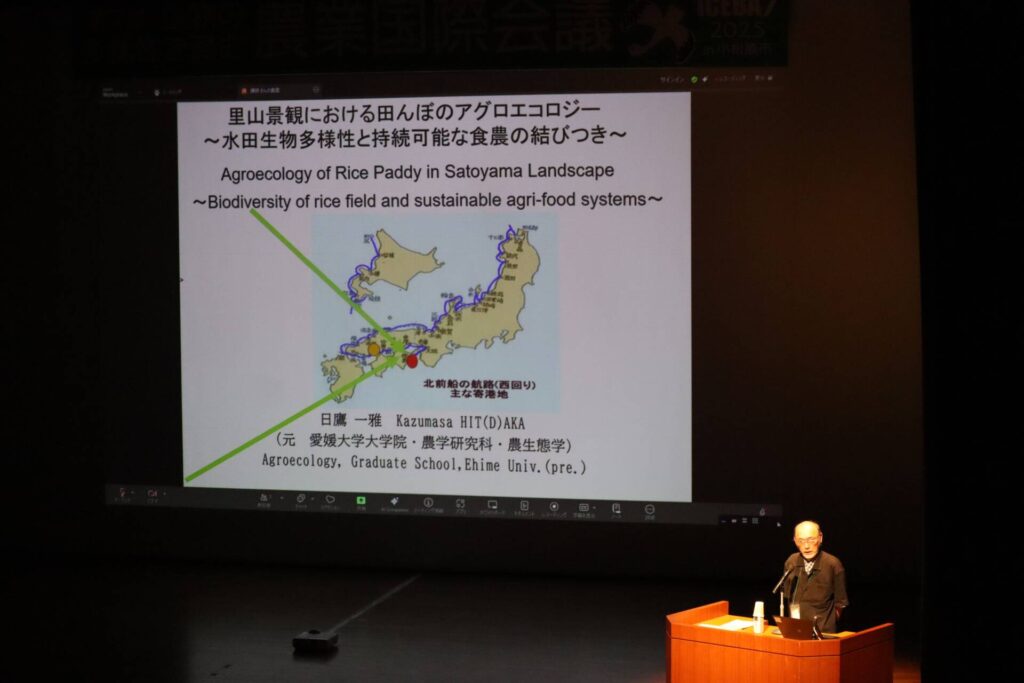

ICEBA(アイセバ/生物の多様性を育む農業国際会議)は、生物多様性を基盤とした地域循環型農業技術の確立と、国内外への普及を目指す国際会議です。2025年7月12日・13日には、7回目となるICEBA7が徳島県小松島市で開催されました。多彩なプログラムの中から、日鷹一雅さんの基調講演を紹介します。

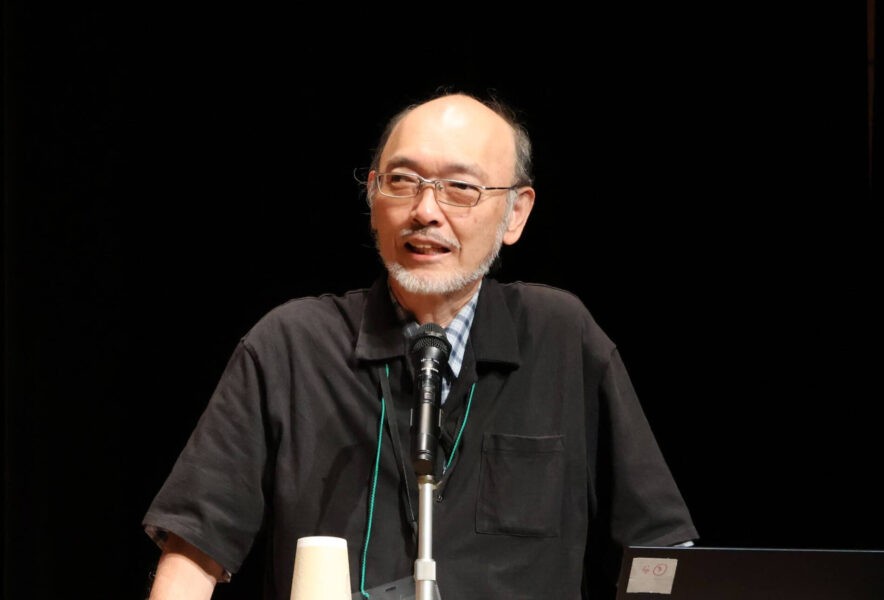

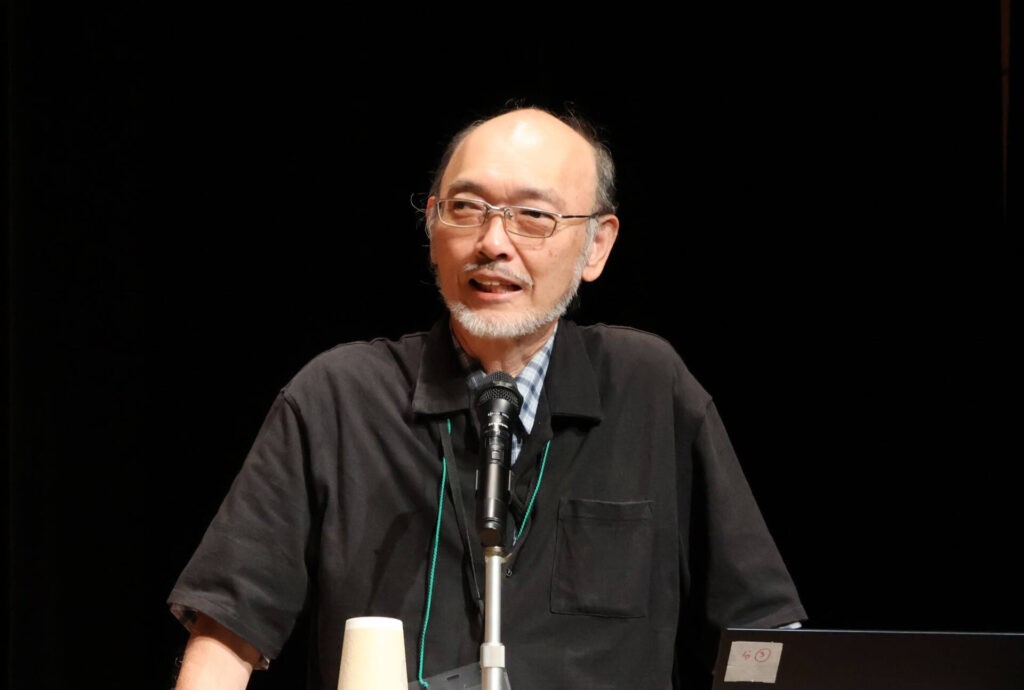

日鷹一雅 | HITAKA Kazumasa

元愛媛大学農学部生物環境学科準教授、学術博士(生態学)。長年にわたり持続可能な農業技術、生態系サービス、地域社会との共生に焦点を当てたアグロエコロジーの研究で高く評価されている。

田んぼが失われることの意味

日鷹 いま、日本では田んぼが年々減少し、田園の風景が失われつつあります。背景には、日本人が食べる米の量がこの50年で半減したという状況があります。私たちが普段何を食べているのか、何を国内や地域で作り、何を輸入しているのかという食と農の根本的な問題は、私たちが生きる環境と密接に関係しています。

田んぼは食料生産の場であるとともに、自然と人がうまく折り合うためのシステムとしても機能してきました。日本は雨量が多く、川が急峻なため、洪水のリスクがあります。先人たちは高地に棚田をつくることで、田んぼをダムのように機能させて豪雨災害から地域を守ってきたのです。また、田んぼの減少は絶滅危惧種を含む生物多様性にも深刻な影響を及ぼしています。

生物多様性の3つのレベル

日鷹 生物多様性には3つの空間的なレベルがあります。田んぼの中のような限定した空間スケールの多様性、日本列島全体のような広い範囲での多様性。そして、その中間レベルの多様性。日本は山・里・川が入り組んだ複雑な地形によって、特に中間レベルの生物多様性が非常に豊かなのが特徴です。

生物多様性とは、単に生きものの数が多ければ良いというわけではありません。「種(個体群と群集)」「遺伝子(DNA)」「生態系(景観)」という3つの構造的な生物多様性、そして空間的な生物多様性のレベルは、それぞれ役割や仕組みを持っています。それらが機能する「農生物多様性」を創り出すことで、豊かな自然の恵みを享受できるのです。

生きものたちの多様な関わり方

日鷹 琵琶湖博物館のウェブサイト上で公開されている「田んぼの生きもの全種データベース」には、6000種を超える生きものが掲載されています。これには田んぼの中だけでなく、周囲の水路や池、畦などに生息する生きものも含まれます。岡山県で行った研究では、1960年代から採集された307種の湿地性植物を「水田耕作依存種」「池沼依存種」「河川灌漑系依存種」に分類し、田んぼとの関係を調査しました。田んぼには多くの動植物が関わっていますが、その関わり方は一様ではありません。

研究するなかで、水田環境の指標として重要だと感じているのがタガメです。タガメは、名前の通り〝田んぼのムシ〟で、田んぼに水が張られるとどこからともなく現れて繁殖し、オタマジャクシなどを食べて成長します。田んぼがないと生きていけない生きもののひとつですが、絶滅が危惧されています。

時間軸という視点

日鷹 また、歴史的な視点を持つことも重要です。いま私たちが食べている米の起源は、中国・華南から日本に伝わった温帯ジャポニカ型とされますが、徳島県の渋野丸山古墳(弥生時代)などからは、DNAの異なる熱帯ジャボニカ型の米が出土しています。いつどのように渡来し、どのように淘汰されていったのか。生物多様性を考える上でこうした考古学的知見も非常に参考になります。

日本の稲作の歴史をみると、ウンカという害虫が何度も大発生して被害を与えてきました。記録が残っているのは、江戸時代中期、明治維新、そして1960年代以降ですが、これらは農業技術のイノベーションによって生産力が飛躍的に向上した時期と重なります。特に1960年前後、「農業基本法」施行を機に、日本の農業が化学肥料・農薬・農業機械の大量投入によるエネルギー集約的な単作農業に移行し、生態系のバランスが大きく崩れていきました。

アグロエコロジーの可能性

日鷹 では、どういう農業をすれば生物多様性を高められるのでしょうか。その答えのひとつがアグロエコロジーです。これは、生態系と共存する農業によって、持続可能な食料生産を目指す考え方です。

1960年代、「虫見板」と呼ばれる虫を数える道具を使った調査が全国に広がりました。田んぼにいる虫を「害虫」「益虫」「ただの虫」に分け、総合的有害生物管理(IPM)の考え方によって共存できるバランスを目指します。豊かな生態系があれば、 1種類の生きものが異常に増えるのを自然に抑えるシステムが働きます。農家や生協組合員が一緒になって、子どもたちと「虫見会」を開いて田んぼの生きものを調査しながら、農薬を使わずに生きものを管理していくのです。その延長線上に、タガメやゲンゴロウが生き、コウノトリやトキが舞う地域づくりがあります。

生物多様性も、食の多様性も、農の多様性も失われつつある今こそ、田んぼを含む地域景観や生態系全体を改めて見直さなければなりません。農家・消費者・研究者など様々な立場の人たちが一緒に学び、行動していければと思います。

Table Vol.518(2025年10月)