2025年1月31日、第10回生産者消費者討論会が開催されました。コープ自然派事業連合(連合産直委員会)と生活協同組合連合会アイチョイスが共催するこの討論会では、生産者と消費者がともに農業を取り巻く様々な問題について話し合いました。

生協と生産者の歩み

第10回を迎えた今年の討論会では、まず最初に高生連の松林直行さんが「生協と生産者の産直」について話します。

1989年に高知県で設立した高生連は、生協の前身である共同購入会の時代から産直関係を続けてきました。松林さんは「高生連の目標は、自然を守ることで、自然と人がより良い未来へ向かうこと」だと話します。それを、つくり手と食べる人が支え合うことで実現するのが産直だと。

暮らしや社会を変える産直

高生連の「山地酪農牛乳」は、放牧酪農家の斎藤さんの牛乳が飲みたいという声から始まりました。山地酪農の乳牛の乳量は1頭4000トン/年と一般的な飼育方法の半分以下ですが、朝晩の搾乳時間以外は放牧するので、世話をする手間がかからず、エサは山の日本芝を食べるので費用は極めて少なく、牛のふんは芝の肥料になります。松林さんは「山地酪農は引き算の経営です。足すよりも引く、量よりも質、自給する豊かさ。これが、これからの日本社会が学ぶべき考え方ではないでしょうか」と話します。

土佐の天日塩「美味塩」は、窪川原発の計画が持ち上がったときに、「死の産業〝原発〟より、生命の産業〝塩づくり〟をしよう!」と始まった商品です。「太陽のエネルギーに委ね、待つ豊かさ、手づくりの豊かさ、それが有機のポリシーです」と。そして反対運動によって原発建設を止めたのです。また、吉野川の源流の棚田を守る「源流米」を食べることは、渓流の水も、棚田という自然のダムも、里山の風景も守ります。

「オーガニックは単なる認証制度ではなく、人の生き方やオーガニックな社会をつくり、結果的に食の安全も包括していくもの」と言う松林さんは最後に、「産直とは、つくる人と利用する人とのつながりをつくり、私たちが描く豊かさに向けて暮らしや社会を変えることができるものです」と語りました。

これまでの討論会を振り返って

次に、産直の歴史とこれまでの討論会をコープ自然派事業連合副理事長の辰巳千嘉子さんが振り返りました。

1980年代、食の安全を求めて商品の裏側にある課題や農政まで知った主婦たちが、農薬や化学肥料全盛の農業に立ち向かう生産者と出会ってできたのがコープ自然派です。それは人と人、心と心の出会いであり、お互いを理解しようとする気持ちがとても強かったといいます。生協の規模が広がるなか、改めて生産者と消費者のつながりを深めようと始まったのが生産者消費者討論会です。

第1回のテーマはネオニコフリー。当時はネオニコ排除は無理という声もありましたが、組合員が選び、生産者が応えることでネオニコフリーが実現しました。第2回のテーマは国産オーガニック。「実現できたのはお互いの想いを大切に支え合った結果で、まさに産直力だと思います」と辰巳さんは話しました。

地域未利用資源を活用した有機肥料を

北海道比布町で有機の小麦や大豆を栽培する営農企画の今城正春さんは、「国は有機農業を25%にする計画ですが、有機農業を広げるには良い肥料が大量に必要なんです」と話します。

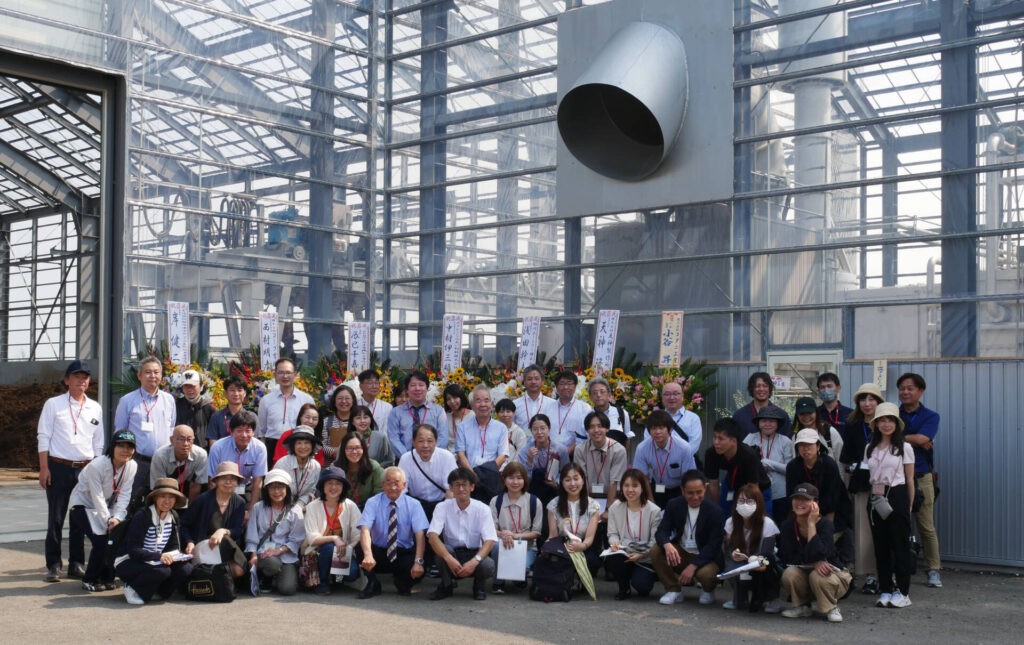

今城さんは昨年、廃菌床や鶏ふんを使用して年間1万トンの有機肥料をつくる施設を建てました。この量は町内の農地の25%を賄う量です。この施設ではもみ殻を炭にする排熱を利用して短時間で良質の肥料が完成し、もみ殻燻炭は土に混ぜれば微生物の棲家になります。

「捨てられていた地域の資源を活かして肥料をつくり、資材高騰の影響を受けずに有機作物をつくり続けるこの方法をそれぞれの地域で行い、有機農業を広げてほしい」と今城さんは訴えました。

産直のリアルと未来を考える

のらくら農場の萩原紀行さんは長野県佐久穂町で農業を始めて28年、BLOF(生態調和型農業)理論を実践する農家のカリスマ的存在です。

コープ自然派への出荷が始まった当初は連携がうまくいかず「空中分解」しかけたとのこと。その後も生協ならではの難しさがありました。たくさんの注文にも応えられるように野菜をつくったものの、少ないと廃棄がすごい量に。翌年からは綿密な出荷計画を立てています。

コープ自然派との関係を続けているのは、「尊敬できる人がいること、話し合えることが大きいです」と話す萩原さん。異常気象や資材費の高騰、人手不足などで農家の廃業が加速するのは間違いありません。「これからは〝ものが集まらない〟ことが最大のリスク、〝固有名詞の関係〟をつくることが大切だと思います」と萩原さんは話しました。

これからの農業の未来を語ろう

若手生産者たちによるトークセッションが、連合産直委員会委員長の筆口さんの進行で行われました。

「有機農業の良さは?困難なことは?」という質問に、「自分のつくった野菜のおいしさにしびれる。子どもにも食べさせてやれる」「ワクワクを共有できる」「いろんな立場の人が同じ目的を目指せる」「有機農業をやりたい人の熱がすごい」などの意見があふれると同時に、「きちんと有機農業を学べる学校が必要」「地域の理解を得にくい」「毎年気温が上がりすぎて育たなかったり予想外のことばかり」「資材費が上がって新規就農は大変」など厳しさを訴える声もあがります。

トークセッションには、さかまき農園の坂巻秀高さん、市島有機農業生産出荷組合の岩元清志さん、ORGANIC SMILEの岸千恵さん、アグリーンハートの佐藤拓郎さん、とくしま有機農業サポートセンターの川合厚平さん、連合産直委員会からは筆口智子さんと辰巳千嘉子さんが登壇しました。

「子どもたちの未来にできることは?」という問いには、「農に触れる機会をつくる」「学校給食に納品」「農福連携」「有機農業は何がいいのか知ってもらう」「〝いただきます〟の意味を伝えたい」という声がある一方で、「農家の1時間はとても大切なのでまだ受け入れる余裕がない」という意見もありました。(②につづく)

Table Vol.512(2025年4月)