日本全国で、そして世界中で、オーガニック給食が広がっています。フランスでオーガニック給食を広める活動をしているCPPフランスのメンバーで、日本支部CPPジャパンの代表でもある本田恵久さんに話を聞きました。

本田 恵久| HONDA Eku

NPO 法人こどもと農がつながる給食だんだん代表理事。食品工学科卒業後、地産地消に20 代から取り組み、パティスリー、レストランなどに地産地消を導入。2022年からCPPフランスとともにオーガニック給食に取り組む

心動かされたフランスの食の風景

──本田さんが食やオーガニックに携わるようになった原点は?

本田 私は福島県出身で、実家は畑で野菜をつくり、おやつをはじめ口にするものはほとんど手づくりという家庭で育ちました。田んぼのあぜ道を通って通学するような環境だったので、進学で東京に出たとき、それまで当たり前だと思っていたものから遠く離れてしまったと感じたことを覚えています。その後、パティシエとして就職したのが、当時まだめずらしかったオーガニック食材を扱う菓子店でした。地元のものを中心に、季節のデコポンやゆず、沖縄のバナナ、北海道のかぼちゃなど、全国の農家から届く季節のフルーツや野菜をお菓子にして届ける仕事を経験したことが、いまにつながる原点かもしれません。

──その後フランスに行かれたのですね。

本田 36歳のときにフランスに渡り、農家レストランで働きはじめました。そこでは小麦も栽培し、粉にして、薪窯でパンを焼くまで、すべて自分たちでつくっていました。粉を挽く石臼製粉機は、風車とソーラーパネルで自家発電した電気で動かしています。

そのレストランでは豚を12頭飼っていて、月に1頭ずつ解体して料理をつくります。営業するのは週に一日、メニューは豚肉と近所で採れた野菜や果物を使った料理、自家製パン、そして自家製のシードル(りんご酒)。開店日には村の人たちがやってきて、みんなで同じメニューを食べます。1頭の豚を分けあって、環境や健康に気づかった食事をすることをお客さんも理解して楽しんでいました。

──食べものや自然へのリスペクトを感じます。

本田 自分が食べるものをどう選ぶのか、地域とどうつながっていくのかといった根本的なところを、フランスではたくさん学ばせてもらいました。

その店のパン窯は6畳くらいある大きな薪窯で、パン種を置く場所によって焼きムラがでます。日本では同じ色、同じ形に焼き上がるのが良しとされがちですが、お客さんが「私は柔らかいのが好きだから焼き色が薄いのをちょうだい」「私はカリっとしているのが好きだからよく焼けているものを」というふうに、好みに合わせてバランスよく売れていきます。また、「昔は薪が貴重だったので、村中の家庭から捏ねたパン生地を持ち寄って一緒に焼いていた」などという話を聞くたびに、薪窯ひとつにも地域の歴史や文化が詰まっていることに感動しました。

CPPフランスのオーガニック給食活動

──フランスのオーガニック給食はどのように始まったのでしょう。

本田 当時、狂牛病や鳥インフルエンザなど食への不安が広がっていて、「私たちの食や健康や環境はこのままで本当に大丈夫なのだろうか」と疑問を持った人たちが集まって勉強会を始めていました。いま振り返れば、それがCPPフランスの活動のはじまりでした。2008年にCPPフランスが発足し、栄養士や調理員を中心に「手づくり」「地場産」「オーガニック」を掲げて各地で活動しています。

──CPPの取り組みを教えてください。

本田 最初の成功例は、ドルドーニュ県の小さな学校のオーガニック給食でした。CPPフランスのメンバーのひとりが、給食費を上げずに手づくりで地場産のオーガニック給食を実現したのです。同時に別の場所では、3軒の農家が集まって共同集荷と流通の施設をつくっていきました。今では地域の45軒の農家が集まって給食に必要な乳製品、肉、野菜などの農産物を集めて給食に届けています。これらの取り組みは県からも注目され、「35校ある中学校すべての給食を手づくり・地場産・オーガニックに変えよう」というプロジェクトが始まりました。現在は15校が100%オーガニック、28校がオーガニック給食認証を得ています。そして、2028年までにすべての学校給食を100%オーガニックに移行することが決まりました。

ドルドーニュ県は農家が多い地域だったことや、自校調理の学校が多かったことなど好条件が揃ってはいましたが、やはりそこに核となる「人」の存在があったことは大きかったと思います。

──核となるのは、どんな人たちですか。

本田 ドルドーニュ県では、調理員や農家だけでなく、農業振興に関心の高い県知事が誕生したことも後押しになりました。また、保護者の運動からオーガニック給食が実現した地域も多くあります。栄養士、調理員、行政職員、政治家、そして保護者。みんながそれぞれの場所で種をまくことが大切です。

2018年にできた「エガリム法」という法律も後押しの一つです。エガリム法では、給食に伝統的な食材や環境に配慮された食材を 50 %以上使い、そのうち20 %以上オーガニック食材を使うこと、さらにベジタリアンメニューの導入やプラスチック容器の使用禁止などが定められました。法律制定によってオーガニックのメリットが広く知られるようになり、オーガニック給食の普及に弾みがつきました。ただ、法律の目的は公平な流通にあるので、地場産は別のところでがんばらないといけません。より地場産を優先できるように公共調達の工夫が必要だと思っています。

──価格や調理の手間がネックになることも多いです。

本田 パリでは、大きな企業が工場でつくった料理をプラスチックトレイのまま温め、取り分けて子どもたちに出すという給食でしたが、子どもたちは食べものを大切に感じることができず、廃棄率も多い状況が続いていました。そこで実験的に、小規模のモデル校でオーガニック食材を自校調理する給食に変えたところ、廃棄率の改善や外注費の削減などで1食あたり100円以上給食費が下がりました。調理員にとっても、工場から届いたものを温めて配るだけという流れ作業的な仕事だったのが、自分たちの手で調理をすることで、工夫する喜び、試行錯誤する楽しさが生まれ、仕事に対するモチベーションにつながったのです。

農と教育がつながる「食育」としての給食

──日本でオーガニック給食を広げるにあたっての課題は?

本田 まず、何を基準にオーガニックというのかという課題があります。フランスでは「オーガニック」といえば「オーガニック認証のあるもの」という明確な基準があるので分かりやすいのですが、日本では有機JAS認証をとっているものはまだ1%未満で、認証の有無を基準にするのは現実的ではありません。

また、日本の場合は、農と教育、農林水産省と文部科学省の連携がほとんどないことも大きな課題です。例えば、市の農林課ががんばってオーガニック食材を給食に導入しても、それを教育委員会が食育教材として活用できていない現状があります。オーガニック食材といっても見た目では違いが分かりません。その食材が「どんなふうにつくられて」「どうやってここまできたのか」を丁寧に伝えなければ、食材の背景や農への理解につながりません。それは、栄養士や調理員に対しても、子どもや保護者に対しても同じです。オーガニック食材の導入が増えても、本質理解を広げていかなければ一過性の流行で終わってしまうのではないかと心配しています。

──CPPジャパンではどのような活動をされていますか?

本田 栄養士と調理員に向けた「オーガニック給食を現場から進める研修会」ツアーを行っています。フランスでの事例を話すと、「フランスだからできたんでしょう」と言われてしまうことも多いのですが、やろうとする意志があればどこでも実現できると確信しています。

実は、私がCPPジャパンを立ち上げた背景には、イギリスでの経験もあります。フランスに滞在した後イギリスに渡り、和食を中心としたテイクアウト惣菜店の商品開発に携わっているのですが、味にインパクトがあるものほどよく売れることに危機感を持ちました。消費者が求めるもの、売れるものをつくろうとすると、必然的にアミノ酸や香料などの食品添加物が必要になり、そこに健康という要素は入りません。そんな経験を通して、改めて食べる人と生産現場の距離を縮め、子どもたちの食を守る仕事をしたいと思ったのです。

高校生たちのオーガニック給食プロジェクト

──子どもたち自身の意識も大切ですね。

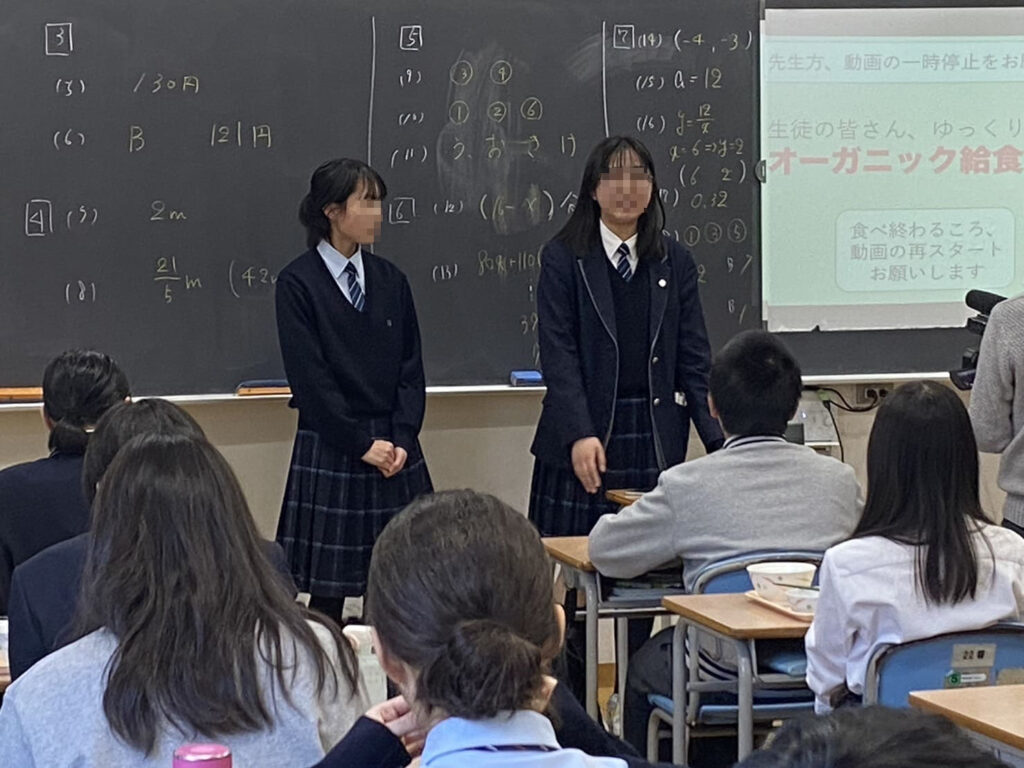

本田 昨年、東京都杉並区の文化学園大学杉並中学・高等学校で、高校生たちが課外活動として「オーガニック給食の日」を実施しました。プロジェクトの過程では、給食で使う米や野菜、みかんの農家や、小麦粉の製粉会社などを実際に訪ね、流通や調理の委託業者とも調整をしてメニューを決めていきました。献立は、白米、みそ汁、サバの唐揚げ(ねぎソース)、サツマイモ、みかん。キャベツも醤油や小麦粉も含めてサバ以外ほぼすべてオーガニック食材です。

探究学習チーム「食べるOrganic」の生徒がプレゼンテーションを行い、私たちの体は食べたものでできていることや、農業と環境とのつながりなど、プロジェクトを通して学んだことをしっかりと伝えた成果もあり、実施前のアンケートでは「食材を選ぶことが大事だ」と回答した割合は 54 %でしたが、実施後は94 %に上昇。食育を通して理解を広げることが、オーガニック給食を進めるためにとても重要だと実感した取り組みでした。

──オーガニック食材は予算内に収まりましたか?

本田 17品目をオーガニック認証のものに置き換えたのですが、実際にかかった食材費は1食330円でした。旬の野菜を取り入れることで、大根やねぎなどは慣行栽培のものより安価で購入できました。今回はデザートが2品ある普段より豪華なメニューでしたが、サツマイモを焼き芋ではなくみそ汁に入れ、デザートのみかんを半分にすれば、290円台での実施も可能でした。食材調達、価格、調理工程などクリアしなければならないハードルは多いですが、「どうすればオーガニック給食ができるか」を出発点に、考え方を転換することで道は開けていくのではないでしょうか。

大切なのは、つながり

──オーガニック給食を通して、どんな社会をめざしたいですか?

本田 オーガニック給食の神髄は、オーガニック食材という「モノ」ではなく、人と人との結びつき、つながり、信頼です。30年以上にわたり先進的にオーガニック給食の取り組みを行ってきた愛媛県今治市では、「できるだけ今治産のものを選びたい」という人、県外在住の人も「親になったら今治に戻りたい」という人が着実に増えているそうです。オーガニック食材が給食に何%入ったかということよりも、農家や地元とのつながりをつくっていくことのほうがよっぽど大切です。フランスで見てきた、食べものを大切にする風景や考え方、その土台となる土地、風土、歴史、文化…そういうものを日本でも描けたらいいなと思っています。

Table Vol.511(2025年3月)